A fines del siglo pasado vivió un hombre de ciencia, eminente en todas las ramas de la filosofía, quien no mucho antes de que se inicie nuestra historia había experimentado una afinidad espiritual más atractiva que cualquier otra química. Había dejado el laboratorio al cuidado de un ayudante, limpiado su semblante del humo del horno, lavado de sus dedos las manchas de ácidos y persuadido a una hermosa mujer para que se convirtiera en su esposa. En aquellos días, cuando el descubrimiento reciente de la electricidad y otros misterios parecía abrir caminos hacia el milagro, no era inusual que el amor a la ciencia rivalizara con el amor a la mujer. El intelecto, la imaginación, el espíritu, e incluso el corazón pueden encontrar su alimento en ocupaciones que, tal como creen algunos partidarios, irán ascendiendo de un paso de la inteligencia poderosa a otro, hasta que el filósofo pueda poner su mano sobre el secreto de la fuerza creativa y crear quizás mundos nuevos para sí mismo.

No sabemos si Aylmer poseía ese grado de fe en el dominio del hombre sobre la Naturaleza. Sin embargo, se había dedicado sin reservas a los estudios científicos como para no apartarse de ellos por una segunda pasión. El amor hacia su joven esposa demostraría ser el más fuerte de los dos: pero sólo podía existir entremezclándose con su amor a la ciencia, y uniendo la fuerza de este último al primero.

Esa unión se produjo, y tuvo unas consecuencias notables que causaron una impresión profunda. Un día, muy poco después de la boda, Aylmer estaba sentado mirando a su esposa con una turbación que fue creciendo hasta que habló.

—Georgiana —dijo él—. ¿No se te ha ocurrido nunca que podría eliminarse la marca que tienes en la mejilla?

—La verdad, no —contestó ella sonriendo; pero al darse cuenta de la seriedad de la actitud de Aylmer se sonrojó—. Tantas veces me han dicho que resultaba atractivo que en mi simpleza imaginé que lo era.

—Ah, quizás lo fuera en otro rostro —respondió el marido—, pero nunca en el tuyo. No, mi queridísima Georgiana, saliste tan perfecta de la Naturaleza que este ligerísimo defecto, que dudamos si llamar defecto o belleza, me sorprende, por ser la señal visible de la imperfección terrena.

—¿Te sorprende, esposo mío? —añadió Georgiana levantando la voz y sintiéndose herida; al principio enrojeció por la cólera momentánea, pero luego estalló en llantos—. ¿Por qué me apartaste entonces del lado de mi madre? ¡No puedes amar lo que te sorprende!

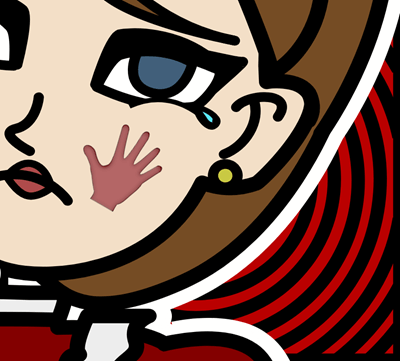

Para explicar esta conversación debe mencionarse que en el centro de la mejilla izquierda de Georgiana había una marca singular profundamente entrelazada, por así decirlo, con la textura y sustancia de su rostro. En el estado habitual de su tez (una lozanía saludable aunque delicada) la marca tenía un tono carmesí profundo. Cuando se sonrojaba perdía gradualmente definición hasta que desaparecía en el torrente triunfante de sangre que bañaba con brillo la mejilla entera. Pero si alguna emoción cambiante la hacía palidecer, allí estaba de nuevo la marca, una mancha carmesí sobre la nieve, con una claridad que a Aylmer le parecía a veces casi temible. Su forma guardaba no poca similaridad con una mano humana, aunque del tamaño más diminuto. Los enamorados de Georgiana acostumbraban a decir que en el momento de su nacimiento algún hada había puesto su mano diminuta sobre la mejilla de la recién nacida, dejando allí esa huella en señal de los dones mágicos que le daban ese dominio sobre todos los corazones. CONTINUAR LEYENDO

No hay comentarios:

Publicar un comentario