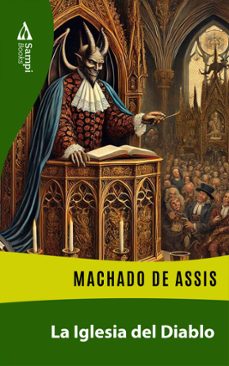

Cuenta un viejo manuscrito benedictino que el Diablo, cierto día, tuvo la idea de fundar una iglesia. Si bien sus lucros eran continuos y grandes, lo humillaba el papel suelto que ejercía desde hacía siglos, sin organización, sin reglas, sin cánones, sin ritual, sin nada. Vivía, por así decir, de los remanentes divinos, de los descuidos y obsequios humanos. Nada fijo, nada regular. ¿Por qué no podía tener él también su iglesia? Una iglesia del Diablo era el medio eficaz para combatir a las otras religiones y destruirlas de una buena vez.

−Construiré, pues, una iglesia−concluyó él−. Escritura contra Escritura, breviario contra breviario. Tendré mi misa, con vino y pan abundantes, mis prédicas, bulas, novenas y todo el aparato eclesiástico restante. Mi credo será el núcleo universal de los espíritus, mi iglesia una tienda de Abraham. Y, además, mientras las otras religiones se combaten y dividen, mi iglesia será única; no tendré frente a mí ni a Mahoma ni a Lutero. Hay muchos modos de afirmar; hay uno solo de negarlo todo.

Al decir esto, el Diablo sacudió la cabeza y extendió los brazos, con un gesto magnífico y varonil. Luego se acordó de ir a ver a Dios para comunicarle la idea y desafiarlo; alzó los ojos, encendidos de odio, ásperos de venganza y se dijo a sí mismo: “Vamos, ya es hora”. Y rápido, sacudiendo las alas, con tal estruendo que estremeció todas las provincias del abismo, arrancó de la sombra hacia el infinito azul. CONTINUAR LEYENDO

No hay comentarios:

Publicar un comentario