El bricbarca Charlotte había zarpado de Marsella y navegaba rumbo a Atenas, con tiempo gris y mar gruesa, después de tres días de fuerte temporal. Un pequeño marinero llamado Simón, en la cubierta mojada y balanceante, se sujetaba a un obenque y miraba hacia las nubes viajeras y la verga del mastelerillo del palo mayor.

Un ave, buscando refugio en el mástil, se había enredado las patas en una driza suelta de algún aparejo, y forcejeaba allá arriba tratando de liberarse. El chico de la cubierta podía verla aletear y agitar la cabeza de un lado a otro.

Por su propia experiencia en la vida, había llegado a la convicción de que en este mundo cada cual debía cuidar de sí mismo, y no esperar ayuda de los demás. Pero aquella lucha muda, mortal, lo tenía fascinado desde hacía más de una hora. Se preguntaba qué clase de ave sería. En los últimos días habían venido a posarse numerosas aves en las jarcias del bricbarca: golondrinas, codornices y un par de halcones peregrinos; le parecía que esta vez se trataba de un halcón peregrino. Recordaba que hacía muchos años, en su país, cerca de su casa, vio una vez un halcón peregrino posado en una piedra, a poca distancia, y echar a volar. A lo mejor era la misma ave. Pensó: «Es como yo. Antes estaba allá y ahora está aquí».

Esto despertó en él un sentimiento de simpatía y de tragedia; siguió mirando al ave con el corazón en un puño. No estaba presente ninguno de los marineros para reírse de él; empezó a pensar cómo podía trepar por las jarcias para ayudar al halcón. Se echó el pelo hacia atrás, se subió las mangas, miró por toda la cubierta y empezó a trepar. Tuvo que detenerse un par de veces en el aparejo oscilante.

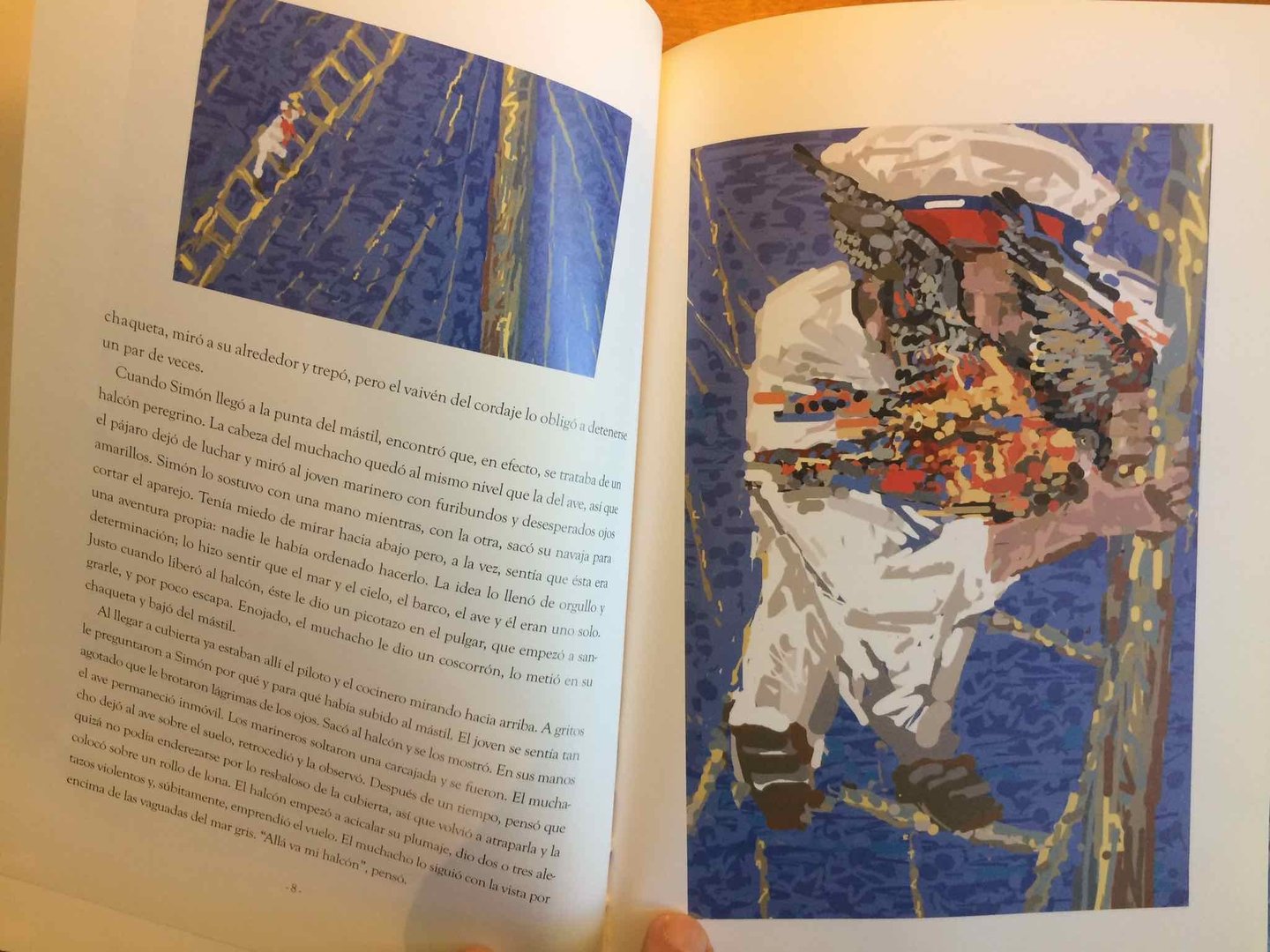

Al llegar a lo alto del mástil comprobó que era, efectivamente, un halcón peregrino. Cuando su cabeza llegó a la altura del ave, esta dejó de debatirse y lo miró con ojos furiosos, desesperados, amarillos. Tuvo que sujetarla con una mano mientras sacaba el cuchillo y cortaba la driza. Se asustó al mirar hacia abajo; pero a la vez pensó que no se lo había ordenado nadie, que era su propia aventura, y esto le produjo una sensación orgullosa, tranquilizadora; como si el mar y el cielo, el barco, el ave y él mismo fueran todo uno. Justo cuando la hubo liberado, el ave le dio un picotazo en el pulgar, de manera que le hizo sangre y estuvo a punto de soltarla. Se enfadó con ella y le dio una ligera cachetada; a continuación se la metió en el interior de la chaqueta y bajó.

Cuando llegó a la cubierta, se encontraban allí el piloto y el cocinero mirando; le preguntaron a voces a qué había subido al mástil. Él estaba tan cansado que tenía lágrimas en los ojos. Sacó el halcón y lo enseñó, mientras este permanecía quieto entre sus manos. El piloto y el cocinero se echaron a reír y se fueron. Simón dejó el ave en el suelo, retrocedió y se quedó mirándola. Al cabo de un rato pensó que no sería capaz de levantarse de la resbaladiza cubierta, así que la cogió otra vez y fue a colocarla sobre un rollo de lona. Poco después empezó a ordenarse las plumas, dio dos o tres violentos aletazos y de repente echó a volar. El chico pudo seguir su vuelo por encima de los surcos de agua gris. Pensó: «Allá vuela mi halcón».

Cuando regresó el Charlotte, Simón se enroló en otro barco; y dos años más tarde era un avispado marinero de la goleta Hebe, fondeada en Bodo, en la costa norte de Noruega, donde había entrado a cargar arenque. CONTINUAR LEYENDO

No hay comentarios:

Publicar un comentario