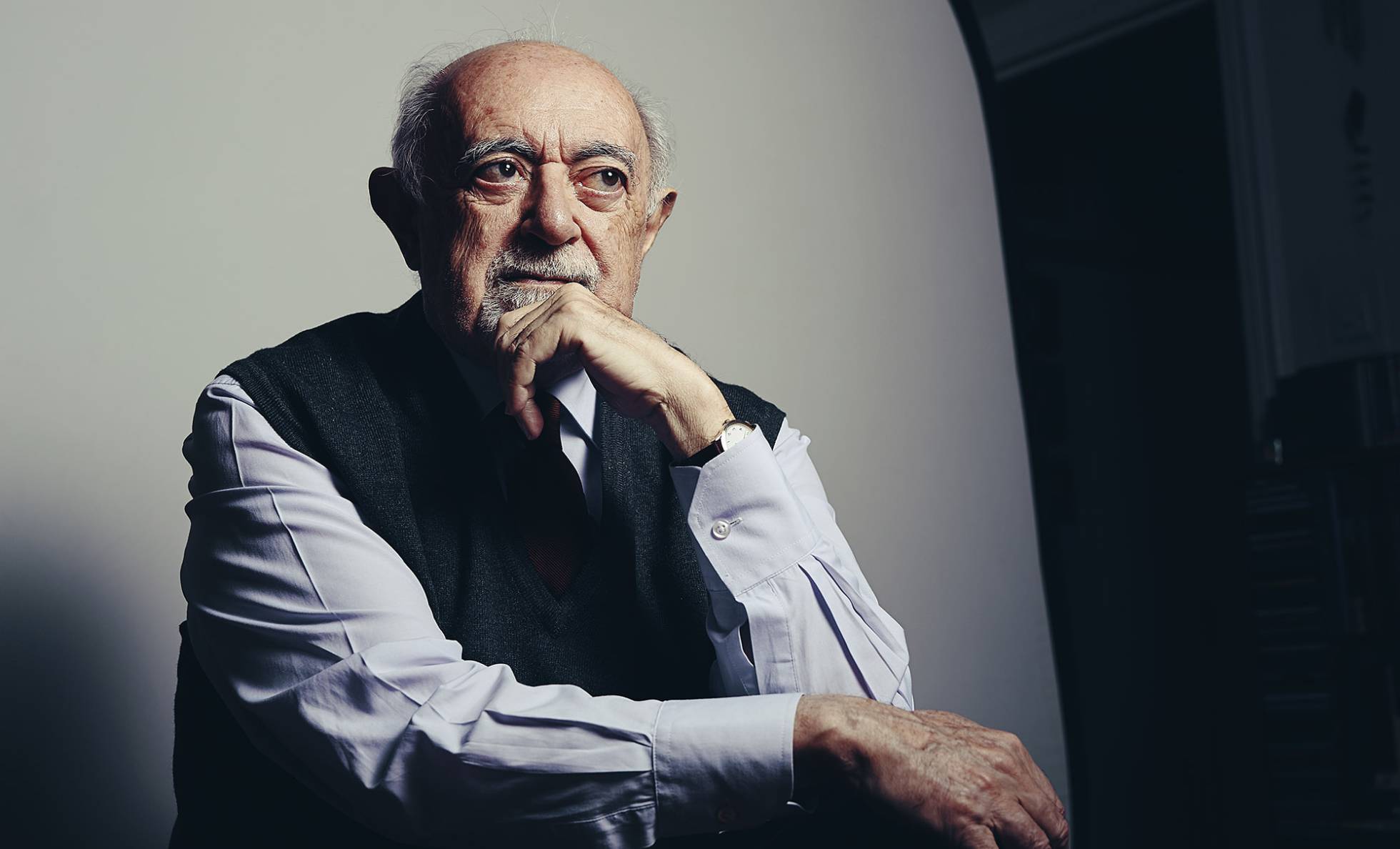

Tiene algo de exótico un catedrático (emérito) de Filología Griega en un mundo que le ha vuelto la espalda a los saberes clásicos. Por eso mismo, dice Carlos García Gual (Palma de Mallorca, 1943) hace falta “ir a las barricadas”, para seguir peleando por que a las humanidades les quede al menos un rincón. Escritor, crítico, ha recibido dos veces el Premio Nacional por algunas de sus muchas traducciones. Dirige la colección Biblioteca Clásica Gredos. Por dar noticia de la variedad de sus intereses, basta con citar algunos de sus libros: Epicuro, La secta del perro, Diccionario de mitos, Las primeras novelas, Sirenas: seducciones y metamorfosis o el último, La muerte de los héroes. Hace poco fue elegido para ocupar el sillón J de la Real Academia Española. De dónde viene, cómo fue su historia, qué España le tocó vivir: de eso tratamos en su casa de Madrid para averiguar cómo terminó convirtiéndose en un hombre sabio, un título que le otorgan sin la menor discusión cuantos lo conocen y lo han leído.

Empieza ya entonces a leer. Mi abuelo tenía una biblioteca bastante grande y muy bien ordenada, a diferencia de la mía. La suya debía de tener 4.000 o 5.000 ejemplares y se pasó la vida ocupándose de ella. Era un hombre muy disciplinado, se levantaba a las ocho de la mañana y se acostaba a las doce de la noche después de escuchar Radio París. Siempre hacía lo mismo. Poseía unas libretas donde tenía catalogados todos sus libros. Tuve también un tío que escribía en los periódicos. Mi abuelo no. Se sabía poesías de memoria. Le gustaban mucho Amado Nervo, Rubén Darío y, un poco menos, Unamuno. Tenía toda la obra de Blasco Ibáñez, al que yo nunca leí por prejuicios.

[...] ¿Cómo era el Madrid de aquellos años? Me gustó mucho. Fui del mismo curso que Manuel Gutiérrez Aragón, Carlos Piera, Jesús Muñárriz, Lourdes Ortiz... Era una universidad muy politizada, aunque no todo el mundo lo estuviera. Algunos de mis amigos pertenecían al partido comunista. Participe en la manifestación de 1965. Me detuvieron, pero durante poco tiempo. Más adelante conocí a García Calvo y a Tovar. Entonces se leía mucho, fuera de los textos obligatorios. Era la época del existencialismo, de Sartre y Camus, a quienes se los conocía bien. Los más finos leían a Guillén o a Aleixandre. Era un mundo donde no había televisión, donde no había pantallas, y el cine español tenía cosas interesantes, no solo las comedias de Landa. Tuvo mucho éxito en aquella época la novela Tiempo de silencio, de Luis Martín-Santos. Todo eso ha ido desapareciendo. Ahora los alumnos leen muy poco. Fuera de lo que es obligatorio, no saben nada. Pasan mucho tiempo dedicados al móvil y no les queda casi nada para leer.

[..] Eso le debe parecer un horror, ¿no? Soy sobre todo lector y todo lo que he escrito tiene que ver más con mis lecturas y menos con mis experiencias personales. Para mí, leer es entrar en un mundo de horizontes casi diría que infinitos. Y donde hay figuras dramáticas y situaciones y épocas que son mucho más interesantes que mi propio contexto. Quien no lee está limitado a sus circunstancias más próximas: los vecinos, la tele, los juegos. Para mí, la lectura es como un campo de correrías. Siempre he leído y he escrito lo que me ha gustado. Seguramente por eso soy mal ejemplo para filólogos. Decía Martín de Riquer en una entrevista, aunque no es del todo exacto: “Yo no he trabajado nunca. Todo lo he hecho por placer”. Yo creo que no es incompatible lo uno con lo otro, pero a mí me pasa lo mismo: todo lo he hecho por placer. Cuando llegue al más allá no haré reclamaciones.

[...] ¿Cómo ve las cosas ahora? Hay un prejuicio funesto que es el de la rentabilidad. Obtener algo de inmediato, que la gente estudie para colocarse. Conocer unas cuantas materias y un poco de inglés. Creo que todo eso es un empobrecimiento. El ser humano tiene unas capacidades imaginativas, y de memoria y de entendimiento, que se abren con la cultura. Pero eso a los Gobiernos de ahora no les interesa. No es rentable para ellos como políticos y, piensan, tampoco es rentable para los que tienen que colocarse. Pero reducir la vida a eso es un poco triste. Hay tiempo para todo: se puede ser un buen lector y un buen ingeniero. Esta es una batalla, la batalla de las humanidades, perdida. En grandes líneas. Pero puede haber focos de resistencia. Hay que volver a las barricadas, individuales y de pequeños grupos. El lector seguirá existiendo, aunque sea en este mundo hostil. Serán minoría, pero existirán. La lectura está unida a la crítica y a los grandes horizontes. La gente que no lee es gente de mentalidad muy reducida: viven en la prisión del presente.

¿Hay alguna salida? Es difícil. La vulgaridad tiene siempre a su favor la facilidad. Es muy fácil ser vulgar, ser como todos, el mínimo común denominador. Es lo que hay.

Fuente: elpais.com