-"No es posible crecer en la intolerancia. El educador coherentemente progresista sabe que estar demasiado seguro de sus certezas puede conducirlo a considerar que fuera de ellas no hay salvación. El intolerante es autoritario y mesiánico. Por eso mismo en nada ayuda al desarrollo de la democracia." (Paulo Freire). - "Las razones no se transmiten, se engendran, por cooperación, en el diálogo." (Antonio Machado). - “La ética no se dice, la ética se muestra”. (Wittgenstein)

Páginas

Mostrando entradas con la etiqueta Lectura. Mostrar todas las entradas

Mostrando entradas con la etiqueta Lectura. Mostrar todas las entradas

martes, 29 de julio de 2025

miércoles, 9 de julio de 2025

"CUÉNTAME NOVELAS". Antonio Muñoz Molina, El País 05 JUL 2025

|

| FRAN PULIDO |

Imaginar lo nunca imaginado es tarea de narradores y de reformadores sociales

Aquel pariente mío, que había hecho fortuna en la vida, me pedía que le aconsejara libros para que leyeran sus hijas, a punto ya de salir de la infancia: “Pero que sean libros con fundamento, no novelas ni cosas así”. Mi tío había alcanzado su posición sin necesidad de leer ningún libro, pero aún así tenía ideas muy firmes sobre los que no les convenía leer a sus hijas, y no ya por la antigua sospecha de la inmoralidad de las novelas, en particular para las mujeres, sino por un recelo particular contra la ficción. ¿Para qué sirve leer historias inventadas sobre gente que no existe? Ahora me acuerdo de mi pobre tío porque voy leyendo aquí y allá informes y análisis sobre la creciente indiferencia, y hasta el abierto rechazo, de los hombres hacia las novelas, en particular varones jóvenes o en la primera madurez. Lo que ahora detectan con tanta agudeza los expertos lo ha sabido siempre cualquier escritor que dedica libros a una fila de lectores, da una conferencia o acepta la invitación de un club de lectura. Estadísticamente, el lector es lectora, igual que el enfermero es enfermera. Hay excelentes lectores varones, lo mismo que hay enfermeros magníficos, pero desde que hacia mediados del siglo XVIII se generalizó la lectura de novelas ya se observó que su público mayoritario estaba entre las mujeres, lo cual fue visto muchas veces como una prueba de la baja consistencia intelectual de esa forma de literatura. Algunas mujeres, sobre todo en Inglaterra y en Francia, pudieron hacerse una carrera literaria porque, según Virginia Woolf, era la más barata de todas las profesiones. Hasta una señorita viviendo en la decorosa pobreza de Jane Austen podía permitirse los pocos materiales que incluso en nuestra época necesarios para escribir: tinta, papel, pluma, algo de indolencia.

Hay otro ingrediente imprescindible, aunque gratuito: la curiosidad hacia la vida de los otros, y la facultad de la imaginación que permite observar la propia vida desde dentro y desde fuera, y de contar las experiencias de otros como si uno mismo las hubiera vivido, estuviera viviéndolas. Esa facultad del novelista tiene su equivalente exacto en la que permite al lector vivir imaginariamente las vidas de los personajes de ficción; no a ciegas, desde luego, ni confundiéndolos con personas reales, sino por ese sofisticado mecanismo que el poeta Coleridge llamó la suspensión temporal o condicional de la incredulidad. Yo sé que ni el príncipe Andréi Bolkonsky ni Frédéric Moreau existieron nunca: pero cuando Bolkonsky, gravemente herido en la batalla de Austerlitz, mira bocarriba al cielo muy azul y siente la melancolía de morir tan joven, o cuando Frédéric Moreau se despide del amor de su vida, Madame Arnoux, y la ve alejarse con andar lento y pelo blanco, en esos dos momentos de Guerra y paz y La educación sentimental me sube desde la garganta una congoja que no puedo ni quiero dominar y que me humedece los ojos. La literatura, la música, el arte, dice Marcel Proust, son la única forma que tenemos de saber cómo es el alma de los otros, selladas para nosotros detrás de los signos siempre inciertos de las palabras y los gestos.

Cada uno vive confinado en su propia vida, en un ámbito escaso de personas y lugares, en el tiempo breve que se le ha concedido en este mundo. Yo no creo que las novelas nos consuelen de la mediocridad de lo real, ni que permitan disfrutar emociones más intensas o verdaderas de las que ofrece la vida; y desde luego hay novelas malas, y novelas detestables, y novelas que en algunos casos pueden tener un efecto dañino, en momentos o edades de mucha fragilidad. Pero estoy convencido de que el hábito de leerlas, y de educarse crítica y fervorosamente en el ejercicio de la lectura, nos puede iluminar sobre nosotros mismos y sobre los otros, no sin olvidar su cualidad de entretenimiento saludable y barato, pues, como escribió Isaac Bashevis Singer, “en literatura, una verdad aburrida no es una verdad”. Este mundo de ahora, que parece regalarnos perspectivas ilimitadas sobre todas las cosas, nos encierra en el caparazón de lo semejante y lo tribal: tu identidad sexual, tu catecismo ideológico, tu generación con su mayúscula clasificatoria. Una buena novela te educa en los matices infinitos de lo particular y lo irreductible, y en la fraternidad profunda que puede unirlo a uno con quien parecería más ajeno, personas de otra época y otro sexo, de otra clase y de otro idioma, en las que de golpe te reconoces con una identificación que rara vez encuentras en tus contemporáneos, en los miembros del grupo en el que te ves incluido, por voluntad propia, o por conformidad, o a la fuerza.

Hay historiadores que hablan de un tiempo, que comienza aproximadamente con la Ilustración, en el que sucedió una “ampliación del círculo moral”. Casualidad o no, es también el comienzo de la edad de oro de la novela. Personas o grupos a los que se les había negado la plena humanidad, o designado como inferiores, empezaban a ser reconocidas como iguales. Exploradores y comerciantes sometían a pueblos originarios en nombre de la superioridad del hombre blanco, pero había ilustrados, como Diderot y tantos otros, muchas mujeres entre ellos, que desde el principio condenaron la explotación y la violencia colonial, denunciaron la esclavitud, imaginaron que esas personas de otro color de piel y otras maneras de vivir merecían ser incluidas en un círculo moral en el que hasta entonces solo gozaban derecho de admisión los varones blancos de un cierto poder económico. Jean Jacques Rousseau, novelista igual que filósofo, defendió la igualdad de los hombres, y Mary Wollstonecraft les recordó a los roussonianos de la Revolución Francesa que la declaración universal de los derechos del hombre y del ciudadano solo sería de verdad universal si incluía a las mujeres. Fue su hija, Mary Shelley, tan bravía como ella, quien retrató en Frankenstein la humanidad trágica del mayor excluido del círculo moral, la criatura monstruosa de la que ha renegado con espanto hasta su mismo creador. La lucha política contra la esclavitud ganó todavía más fuerza cuando a los argumentos teóricos se sumaron los relatos veraces de esclavos fugitivos que al contar en primera persona su servidumbre y su rebeldía y coraje forzaban a la imaginación de los lectores a ponerse en el lugar de los perseguidos, y a reconocerse como en un espejo inquietante en las figuras de quienes habían sido clasificados como inferiores. La ciencia, escandalosamente, solo se liberó del todo de las fantasías racistas tras el terrible escarmiento del nazismo: fue la mejor literatura la que despertó a los lectores a la evidencia de la igualdad de los seres humanos, y a la singularidad de cada uno de ellos.

Nosotros hemos asistido con nuestros propios ojos al ensanchamiento del círculo moral, en las leyes y en la vida cotidiana, en nuestras mismas familias, donde lo hasta hace no muchos años inimaginable ahora es común, las opciones vitales y sexuales de cada uno, los antiguos tabús tan extinguidos que ya ni se recuerdan. Imaginar lo nunca imaginado es tarea de novelistas y de reformadores sociales. Y precisamente porque nosotros sí recordamos la fealdad estética y moral de un pasado de prejuicios nos espanta más estar viendo cómo él círculo moral ahora vuelve a estrecharse, en las fronteras tajantes entre los nuestros y los otros, las fronteras mentales que las novelas ayudaron a derribar y las fronteras físicas que vuelven a levantarse, con toda la virulencia del oscurantismo político y de la tecnología. En Gaza, en Ucrania, en El Salvador, en las minas infernales del Congo, en Afganistán, en las jaulas rodeadas de caimanes de Florida, a las personas se las atormenta y se las elimina mejor si no se sabe o no se quiere imaginar que son seres humanos.

sábado, 5 de julio de 2025

"CÓMO REFORZAR EL APRENDIZAJE DE LA LECTURA EN CASA Y EN EL AULA". Cristina de la Peña Álvarez, Universidad Internacional de La Rioja. Theconversation.com

C – A – S – A: convertir estos tres signos distintos en una palabra, una idea y un significado es lo que conseguimos cuando aprendemos a leer. Pero no es una habilidad natural de nuestro cerebro.

Para lograr un desarrollo lector y escritor adecuado es fundamental que las estructuras y conexiones cerebrales sobre las que se asienta sean robustas. La construcción de los cimientos empieza años antes del aprendizaje explícito en la escuela: prácticamente desde que nacemos, cuando escuchamos las primeras palabras y comienzan nuestras interacciones sociales.

Unos cimientos sólidos

Estos son ejercicios sencillos pero eficaces para, desde los dos años, mejorar la concentración, la discriminación de sonidos y palabras y la memoria visual y auditiva, todas ellas habilidades esenciales para la comprensión y la expresión verbal:

- Repetir ritmos con palmadas. Facilita la planificación, la discriminación de sonidos, la atención auditiva y la secuenciación.

- Cantar canciones. Beneficia la discriminación auditiva, la memoria de trabajo verbal, la memoria a corto y largo plazo auditiva y la articulación de fonemas.

- Asignar un signo a un objeto o imagen e ir incorporando nuevos sin dejar de repetir los anteriores. Por ejemplo, Alicia levanta las manos; Cristina nombra a Alicia y levanta las manos y da una palmada; Celia nombra a Alicia y levanta las manos, nombra a Cristina y da una palmada y se agacha… Este ejercicio facilita el desarrollo de la atención auditiva y visual, la discriminación de palabras y sonidos, la planificación, la flexibilidad cognitiva, la memoria visual y auditiva y la orientación visoespacial.

- Bailar y ante una indicación permanecer quietos. Favorece la inhibición, la autorregulación, la atención auditiva, la memoria de trabajo verbal, la coordinación general y específica del cuerpo y el esquema corporal.

- Contar números hacia atrás de tres en tres: mejora la memoria de trabajo verbal, la planificación, la atención y el conocimiento de los números. A partir de 4-5 años, se podría iniciar desde el número diez y, con la edad, ir aumentando progresivamente el número inicial de partida.

- Jugar al tangram, un rompecabezas con varias piezas de formas diferentes con las que se pueden formar figuras. Por ejemplo, crear un perro con seis piezas de distintas formas. Este juego entrena la orientación visual y espacial, creatividad, resolución de problemas, atención visual, autorregulación y reconocimiento de formas geométricas. CONTINUAR LEYENDO

domingo, 15 de junio de 2025

"EL BUEN LECTOR SE HACE, NO NACE. Reflexiones sobre lectura y formación de lectores". Un texto descargable de Felipe Garrido

Introducción

La libertad de elegir

Imaginación y enajenación

Dos lecciones 23 Fobias y contrafobias

En el XXII Congreso de la Unión internacional de editores

La lectura se contagia

Un programa para talleres de lectura

Cuestión de rigor

Arte, cultura y bienestar

El maestro y la lectura

Que todos sean lectores

La lectura como una ocupación inútil

Fuera del diccionario

Lenguas en conflicto

Sirena lectora

Una literatura es un país

Simulación y lectura

El futuro es hoy

Epílogo / Cómo aprendí a leer

viernes, 25 de abril de 2025

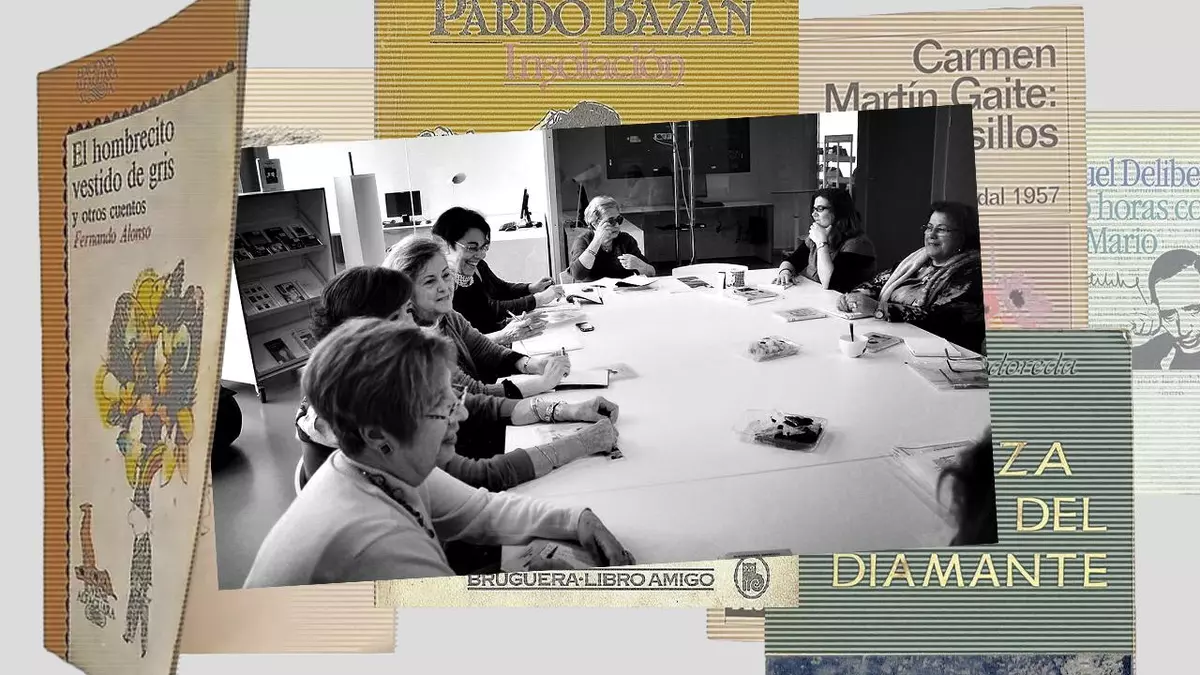

"DE LOS PUCHEROS A LOS LIBROS: cómo las amas de casa impulsaron los clubes de lectura en los 80". Ignacio Pato Lorente, elDiario.es 21 ABR 2025

|

En la imagen central, el Club de Lectura Ágora, de las bibliotecas municipales de A Coruña |

“Estaba harta de relacionarme solo con los pucheros mientras mi marido y mis hijos hacían su vida”. “Al principio me daba cargo de conciencia sentarme en una silla a leer un libro en vez de coser, planchar o limpiar”. “Nunca he tenido costumbre de leer, pero hace poco empecé a preparar el Graduado Escolar y decidí apuntarme a este taller para aprender a concentrarme en la lectura”. Así se expresaban, en un reportaje de El País a principios de los 90, algunas de las mujeres que participaban en una iniciativa que podría considerarse precursora de los actuales clubes de lectura.

Vayamos al año 1985. El Ministerio de Educación y Ciencia manejaba datos preocupantes. Con cálculos basados en el currículo escolar completado por los españoles, y siguiendo definiciones de la Unesco, podemos imaginar que al Gobierno le inquietaba que un 25,3% de la población pudiera ser analfabeta funcional, es decir, incapaz de valerse de “la lectura, la escritura y la aritmética al servicio de su propio desarrollo y el de la comunidad”. En las encuestas que analizaba aquel primer gabinete socialista, algunos números hablaban de una complicada relación de la ciudadanía con leer. Como que el español gastaba más dinero al año en tabaco que en libros, periódicos y revistas. O que el porcentaje de personas a las que les gustaría tener más tiempo para la lectura era la mitad de los que fantaseaban con más horas al día para sentarse frente al televisor.

Hubo quien, en ese último trimestre del 85, dio un paso adelante. No desde despachos gubernamentales, sino desde el tejido asociativo y las bibliotecas públicas madrileñas, llamadas entonces populares. “Un colectivo de animación sociocultural de mujeres planteó una necesidad basada en que las amas de casa no llegaban a las bibliotecas. Así nacieron los talleres de animación a la lectura”, afirma Marina Navarro, impulsora de aquella iniciativa desde su trabajo en la biblioteca de Moratalaz. Ese barrio y los de Canillejas, Hortaleza y Pan Bendito fueron los cuatro primeros que gozaron de unos talleres que después se extenderían a Aluche, Orcasitas o Usera y zonas más céntricas como Chamberí o Retiro. El lema del proyecto evidencia la conciencia social con la que nació: “Leer no cuesta dinero”.

“Se celebraban una vez a la semana y eran cinco sesiones. Primero para mujeres, pero más tarde para hombres, aunque apenas se apuntaban. Se proponían libros variados que tuvieran que ver con sus intereses. Si alguien no se había podido leer el libro entero, podía hablar de la parte que sí. Para que todas las personas tuvieran el material se creó un banco de libros: se compraban 30 ejemplares de cada título que rotaban entre las distintas bibliotecas. Empezamos con El hombrecito vestido de gris, de Fernando Alonso, que era de niños pero tenía que ver con los tiempos de ese color”, recuerda Navarro.

Las asistentes leyeron y comentaron obras de Antonio Buero Vallejo, Miguel Delibes, Emily Dickinson, Ana Diosdado, León Felipe, Federico García Lorca, Miguel Hernández, Carmen Martín Gaite, Ana María Matute, Mercè Rodoreda o Virginia Woolf. Josefina Rodríguez Aldecoa, José Luis Sampedro y Gloria Fuertes llegaron a visitar y participar en los talleres. “Gloria Fuertes fue de las escritoras que más me impresionó en persona. Era directa y sus poesías conmovían y hablaban, por ejemplo, de sexualidad, que no era uno de los temas que más se verbalizasen en la época”, mantiene Navarro. CONTINUAR LEYENDO

viernes, 18 de abril de 2025

"NECESIDAD DE LA LITERATURA". Emiliio Lledó, El País 21 DIC 2002

|

| Emiliio Lledó |

Si nos acostumbramos a ser inconformistas con las palabras, acabaremos siendo inconformistas con los hechos. Ambas actitudes son, sin embargo, formas de libertad. Y la libertad no admite conformismo alguno. Vivir, para los humanos, sobre todo en nuestros tiempos, ha sido siempre una sucesión de conformidades, de aceptaciones y sumisiones. Aceptamos el lenguaje; aceptamos, con él, sentidos, referencias y todo ese monótono universo de ecos que los medios de transmisión de imágenes, sonidos y letras codifican y propagan. Esta abundancia de comunicaciones ofrece, sin duda, una extraordinaria posibilidad de enriquecimiento, de amplitud y libertad; pero también, por los intereses políticos que las dominan y orientan, pueden hacer que la inteligencia resbale por significaciones y perspectivas, para embotarse y enajenarse. Porque los cauces por los que confluyen las imágenes y las palabras nos conforman a sus semejanzas -a las determinadas semejanzas que nos agobian- y nos hacen conformistas. Ser conformista supongo que debe querer decir algo así como conformarse con lo que hay e, incluso, aceptar que "no hay quien dé más". Pero conformarse añade también otro matiz. Conformarse es perder, en parte, la forma propia, para sumirse, liquidarse, en la ajena. Y esa pérdida de la propia forma, si es que la tenemos, si es que, como decía el filósofo, "hemos llegado a construir nuestra propia estatua", es pérdida de ser, pérdida de la sustancia que nos pertenece o nos debiera pertenecer, para derramarla hacia cauces ajenos.

A veces esta pérdida de sustancia tiene origen en la opacidad de cada consciencia individual, donde sólo el lenguaje interior con el que acompañamos a cada uno de los instantes de la vida presta la suficiente luz para reconocernos y explicarnos. Pero este lenguaje que nos constituye y nos conforma, en una época tan abundante de monótonos mensajes y tan retumbante de comunicaciones, puede, efectivamente, conformarnos con desvirtuadas virtualidades que colaboran al creciente oscurecimiento de la consciencia. Y esa falta de luz es, al mismo tiempo, falta de libertad. Tal vez, por las resonancias marxistas -hoy tan olvidadas-, apenas utilizamos el concepto de "alineación" (entfremdung) para expresar un constante fenómeno de la cultura contemporánea.

Esa excesiva información que los medios de comunicación nos ofrecen, a través de sus distintos lenguajes, colabora, muchas veces, a encastillarnos en un reducto donde emergen nuestros miedos, nuestras alimentadas obsesiones; donde aparecen también los "imaginarios" con los que esos medios elaboran la sustancia de la realidad en los derroteros de intereses económicos: intereses de poder. Nunca ha sido más arrolladora la maquinaria para crear alienación, para aniquilar. Alienación quiso decir, en toda la historia del idealismo alemán, desde Guillermo de Humboldt, la disolución del vigor intelectual y sentimental de la cultura en un conglomerado de tensiones, obsesiones, ideas y realidades insustanciales que nos vacían y cosifican.

Nos convertimos así en pequeños bloques ideológicos o, mejor dicho, en insignificantes maquinarias a las que incorporamos, como si realmente fuesen estímulos mentales, una serie de estereotipos virtuales sin idealidad y libertad. Lenguajes falsos, pues, que nos llenan con la terrible lógica de la falsedad. Porque esa lógica se hace de los retazos que sostienen pasiones egoístas, soluciones incompletas a los problemas de la vida y de la sociedad. Una lógica de la incoherencia que, sin embargo, cohesionamos con los quebrados fragmentos de la "publicidad" política e ideológica que nos sirven, efectivamente, para la total enajenación. Todo esto nos conduce a un hecho fundamental de la sociedad de nuestros días. Los individuos que componen esa sociedad no pueden ser personas, seres autónomos y reales, si no tienen posibilidad de desarrollar su propio pensamiento por muy modesto que sea. Un pensamiento que sólo se nutre de libertad. CONTINUAR LEYENDO

martes, 15 de abril de 2025

"ELOGIO DE LA LECTURA". Helena Farré, ABC 07/02/2025

|

| NIETO |

La lectura es un puente que se tiende entre nosotros y nuestras emociones, entre nosotros y nuestros antepasados, pero también entre nosotros y nuestros coetáneos, porque la literatura nos hermana

A mediados del siglo pasado, Vladímir Nabókov dio a sus alumnos de la Universidad de Cornell un consejo para leer los libros previstos en el plan de estudios de uno de los cursos que impartía. Según les comentó, lo único que necesitaban para entender y apreciar las grandes novelas de la literatura europea, aparte de un diccionario de bolsillo y buena memoria, era su propia espina dorsal. La explicación era sencilla. La lectura de los autores seleccionados –Tolstói, Gogol, Proust, Joyce, Austen, Kafka, Flaubert o Stevenson– les iba a provocar un cosquilleo que recorrería su espalda y no hacía falta nada más para detectar el valor de lo que tenían entre las manos. Sencillamente, debían atender a la emoción que les embargaba.

Recuerdo con frecuencia esta anécdota cuando alguien me pregunta por qué o para qué leer. Cuando alguien reclama una razón que justifique estar durante un tiempo prolongado, en silencio, quieto y sin ningún estímulo, más allá de unas letras negras sobre un fondo blanco. Recuerdo con frecuencia esta anécdota porque en ella se encuentra uno de los pilares de toda gran lectura: la emoción.

Desde los mitos, las fábulas y las epopeyas hasta la novela moderna, resulta difícil imaginarse un mundo en el que nuestros antepasados no compartieran relatos sobre viajes y persecuciones, luchas y triunfos, sobre experiencias de honor y tristeza y esperanza. Contamos historias porque somos humanos, pero también somos más humanos porque contamos historias. Porque necesitamos poner nombres y dedicar palabras a lo que nos acontece para darle sentido. Aparte de deleitar y provocar, de consolar y entretener, los relatos tenían una última razón de ser: la de construir dinastías de significado. Y es por esto que leemos. Para entender de dónde venimos y qué suponemos los unos para los otros.

El cosquilleo que describe Nabókov no es solo el cosquilleo de una emoción superficial, meramente física. Es el cosquilleo de saberse reconocido, de saberse acompañado. Es la experiencia de un encuentro. Con otros, con nosotros mismos. De reparar en que nuestro dolor y nuestra angustia no nos pertenecen, que nuestra felicidad y alegría no nos son exclusivas, sino que nos vinculan con quienes alguna vez habitaron esta tierra. La lectura consigue el prodigio de despojarnos de nuestra soledad a la vez que convencernos de que no somos los primeros. Como escribió Stefan Zweig, «desde que existe el libro nadie está ya completamente solo sin otra perspectiva que la que le ofrece su propio punto de vista, pues tiene al alcance de su mano el presente y el pasado, el pensar y el sentir de toda la humanidad».

¿Quieres saber lo que es vengar la muerte de un amigo? Coge la lanza junto a Aquiles y enfréntate a Héctor. ¿Quieres emprender la aventura de regresar a casa? Embárcate con Ulises e inicia el camino de vuelta a Ítaca. ¿Quieres sentir lo que conlleva una obsesión? Sube al Pequod y persigue con el capitán Ahab a la ballena blanca. ¿Quieres saber lo que son las almas gemelas? Vive en tu propia carne la tensión trágica que une a Catherine y Heathcliff. ¿Conocer la desesperanza? Camina junto a Anna Karénina por las vías del tren. ¿Habitar la amistad? Reúnete con Harry, Ron y Hermione en las inmediaciones de Hogwarts. ¿Quieres entender qué es la justicia? ¿Experimentar la lealtad? Atticus Finch, y Athos, Porthos y Aramis te mostrarán el camino.

Leemos grandes historias porque son la puerta de entrada a la verdad. De quiénes hemos sido, pero también de quiénes queremos ser. Enmascaradas en una mentira y cubiertas por el velo de la ficción, son portadoras de una verdad que ayuda a tomar decisiones. A fundamentar opiniones. A desestabilizar creencias y abrir las puertas de la libertad, porque solo al leer, da igual dónde, da igual cuándo, da igual en qué condiciones, habitamos la independencia de nuestra propia mente. No sé si peores, pero sin lugar a dudas seríamos más pobres sin los buenos libros que hemos leído y que forman parte de nuestra biografía humana. Más conformistas y perezosos, más sumisos, menos idealistas. Como dijo Mario Vargas Llosa en su discurso al recibir el Nobel de Literatura, leer es protestar contra las insuficiencias de la vida. Y lo es por una razón: porque nos permite vivir de otra manera, en otro lugar, en otro momento. Nos muestra alternativas y nos posibilita existir de distintas formas, aunque sea por unas horas.

Leer nos permite elegir y leer nos permite sentir. La euforia de estar de fiesta con Gatsby en West Egg. La desolación de ver cómo Europa se desmorona en 'El mundo de ayer'. La esperanza del amor que vence a los defectos de carácter de Elisabeth Bennet y Emma Woodhouse. El entusiasmo de pasear a Belmonte a hombros por las calles de Sevilla. El desamparo de ser prisionero con Edmond Dantès en el castillo de If. La melancolía de abandonar nuestro origen con Daniel el Mochuelo. El miedo de vivir la batalla de Stalingrado junto a la familia Sháposhnikov o el optimismo de intercambiar cartas sobre primeras ediciones con el librero de '84, Charing Cross Road'. Podemos sentir la perplejidad de hasta dónde llega la locura de los sueños e ideales con Don Quijote y el tedio ante la realidad con Madame Bovary y el coraje y la astucia que requiere sobrevivir a unas condiciones pésimas con Oliver Twist y Jack Dawkins.

La lectura es un puente que se tiende entre nosotros y nuestras emociones, entre nosotros y nuestros antepasados, pero también entre nosotros y nuestros coetáneos, porque dentro de las diferencias y particularidades que caracterizan a cada cultura, la literatura nos hermana. La angustia o el asombro, el temor o el deseo que experimentamos al leer 'Los hermanos Karamázov' o 'Siddhartha' o 'Rayuela' se percibe con la misma intensidad en una gran ciudad que en una pequeña aldea.

Cada libro es una expedición y cada lectura, un camino del que sabemos dónde comienza, pero casi nunca dónde ni cuándo llegará a su fin. Si al cerrar el libro, si pasadas varias décadas. Tampoco sabemos cómo lo acabaremos nosotros. Por eso leer requiere de una predisposición particular, de hacerlo con las ganas de quien funda un mundo. Con ese ímpetu, con esa pasión conquistadora. Porque leer es una forma de vivir que pone al alcance de nuestra imaginación el universo entero, el universo de la literatura y también el universo de las emociones, de lo visible y palpable, pero también de aquello que hasta ese instante no había sido nombrado.

El cosquilleo que describe Nabókov es la manifestación de un impulso primitivo, de un deseo elemental: es el anhelo de vida. Y es por esto que leemos. Porque los grandes libros nos dan ganas de vivir.

viernes, 11 de abril de 2025

"LEER FICCIÓN NOS HACE MÁS EMPÁTICOS". Marya G. Nieto, El País 20 JUL 2016

Un estudio asegura que se puede aprender sobre las emociones al explorar la vida interior de los personajes ficticios

Leer ficción fomenta la empatía. Los lectores pueden formarse ideas sobre las emociones, las motivaciones y las ideas de los otros y trasladar esas experiencias a la vida real. Así lo afirma Keith Oatley, psicólogo y novelista, en una revisión de un estudio sobre los beneficios de la lectura para la imaginación que publica hoy en Trends in Cognitive Sciences.

En este nueva investigación se aportan fundamentalmente dos estudios que apoyan la tesis de Oatley. En el primero de ellos se pedía a varios participantes que imaginasen una escena a partir de escuetas frases, tales como “una alfombra azul oscuro” o “un lápiz de rayas naranjas”, mientras permanecían conectados a una máquina de resonancia magnética. La escena que debían imaginar, a raíz de las pistas que les iban dando, era la de una persona que ayuda a otra a la que se le ha caído un lápiz al suelo. Oatley explica que con tan solo escuchar tres frases se produjo en los participantes la mayor activación del hipocampo, una región del cerebro asociada con el aprendizaje y la memoria. “Los escritores no necesitan describir escenarios de forma exhaustiva, solo tienen que sugerir una escena y la imaginación del lector hará el resto”, añade.

La teoría de Oatley, que es profesor emérito de psicología aplicada y desarrollo humano en la Universidad de Toronto, se basa en que la ficción simula una especie de mundo social que provoca comprensión y empatía en el lector. “Cuando leemos ficción nos volvemos más expertos en la comprensión de las personas y sus intenciones”, explica el investigador. Esta respuesta también se encuentra en las personas que ven ficciones televisivas o que juegan a videojuegos con una historia narrativa en primera persona. Lo que es común a todas las modalidades de la ficción es la comprensión de las características que asignamos a los personajes, según Oatley.

El otro experimento aportado a la revisión del estudio consistía en que los participantes debían adivinar lo que otras personas estaban pensando o sintiendo a partir de fotografías de sus ojos. Para ello podían elegir entre cuatro términos que describían estados de ánimo, por ejemplo, reflexivo o impaciente. La conclusión fue que las respuestas de los lectores de ficción dieron lugar a términos más aproximados que los lectores de ensayos y libros de no ficción. Además de estos dos estudios realizados por Oatley, el psicólogo también aporta otras investigaciones que apoyan sus conclusiones, como uno realizado por Frank Hakemulder, investigador de lengua y literatura en el Institute for Cultural Inquiri (ICON), de la Universidad de Utrecht. Hakemulder afirma que la complejidad de los personajes literarios ayuda a los lectores a tener ideas más sofisticadas acerca de las emociones de los demás.

Todos estos experimentos se enmarcan en un momento de creciente interés por los estudios sobre las imágenes del cerebro. Hace unos años, en 2009, cuando el mismo autor publicó el primer estudio sobre esta cuestión, no había tanta disposición y expectación ante estos temas. El giro de la comunidad científica hacia este tipo de investigaciones es algo que se ha producido en los últimos años. “Los investigadores están reconociendo ahora que en la imaginación hay algo importante que estudiar”, señala Oatley.

La característica más importante del ser humano es la sociabilidad, asegura Oatley. “Lo distintivo es que los humanos socializamos con otras personas de una forma que no está programada por instinto, como es el caso de los animales”, explica el psicólogo, para quien la ficción puede aumentar la experiencia social y ayudar a entenderla.

jueves, 27 de marzo de 2025

"LA IMAGINACIÓN MORAL". Justo Serna (profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia).

En una vieja entrevista aparecida en Lotta Continua, alguien, amigo y entregado, interrogaba a Carlo Ginzburg. Sucedía esto en 1982, cuando este historiador ya había alcanzado la gloria académica gracias a El queso y los gusanos. Entre otras cosas, el interlocutor, amable y minucioso, le planteaba: "¿Qué cosa aconsejarías a los muchachos que quieren dedicarse a la historia?". La respuesta que diera Carlo Ginzburg fue tajante. "Leer novelas, muchísimas novelas". Se trataba, admitámoslo, de una declaración extraña, enfática, incluso académicamente incorrecta para el oficio del historiador. Pero ese ditirambo de la ficción estaba muy justificado. ¿Por qué razón? "Porque la cosa fundamental en la historia", aclaraba Ginzburg, "es la imaginación moral, y en las novelas está la posibilidad de multiplicar las vidas, de ser el Príncipe Andrei, de La guerra y la paz, o el asesino de la vieja usurera de Crimen y castigo. En realidad, la imaginación moral encuentra más difícilmente fuentes desde las cuales poder alimentarse. Muchos historiadores, por su parte, tienden a imaginar a los otros como si fueran iguales a ellos, es decir, personas aburridísimas. La imaginación moral no tiene nada que ver con la fantasía, que prescinde del objeto y es narcisista -aunque puede ser, obviamente, óptima-. Esa imaginación quiere decir, por el contrario, sentir mucho más de cerca a ese asesino de la usurera, o a Natacha, o a un ladrón, un sentimiento que es, justamente, lo contrario del narcisismo". Debe triunfar la imaginación, apostillaba, pero deben guiarnos el extrañamiento y la capacidad de ver como incomprensibles cosas que se nos antojan evidentes, y no al contrario. Las grandes novelas son útiles no porque nos documenten sobre contextos precisos y externos. Son útiles al margen del valor informativo que posean, son útiles al margen de la noticia referencial que puedan darnos. En realidad, son imprescindibles porque nos hacen convivir con personajes dotados de psicología, de hondura, de relaciones, porque nos hacen verlos en situaciones singulares, irrepetibles, porque nos obligan a comprender y a situarnos en la piel de ángeles y demonios, de asesinos y de víctimas. La narración es una exploración del interior y del exterior de unos individuos que por el hecho de no haber existido no tienen menos consistencia, ya que están contados como si efectivamente hubieran vivido y por tanto su evocación ha de ser rigurosa, informada, estratégicamente presentada, verosímil. Lo fundamental en este punto no es que la novela sea ficción, sino que es narración, que relata un avatar y lo relata de tal modo que pueda ser creído por sus destinatarios contemporáneos o futuros. Los lectores, por regla general, somos perezosos: no queremos hacer el esfuerzo de adentrarnos en un relato que no nos concierne; además, somos descreídos, desconfiamos de las novelerías con que los humanos envuelven sus actos. Lo primero que debe franquear el autor empírico que cuenta es ese desinterés. ¿Y cómo se logra? La novela ha de ser el relato de una experiencia que nos narran y que, pese a lo que pueda parecer, sí que nos concierne, nos interesa y nos conmueve, un relato que condensa preguntas e incertidumbres humanas, algunas locales o circunstanciales y otras eternas y nunca resueltas, preguntas e incertidumbres que se asemejan a las de cada uno, a las de una vasta comunidad de lectores presentes y futuros. Desde ese punto de vista, los autores, esos grandes novelistas a los que deberían frecuentar los aspirantes a historiador, operan como psicólogos, como sociólogos, como historiadores propiamente, esto es, han de manejarse con una multitud de conocimientos que les permitan edificar ese mundo de palabras, que les permitan dar consistencia y verosimilitud a algo que no existe. Han de levantar un mundo posible, un mundo no realizado en el exterior, pero autosuficiente e internamente coherente, con sus materiales bien dispuestos, del que se dicen algunas cosas y otras no, pero en el que los espacios vacíos son o forman parte implícita de esa realidad y con los que se las verán los lectores rellenándolos con su experiencia, con su enciclopedia. Cuando se nos cuenta algo, no se relata todo. Quien narra deja cosas sin decir, o porque son evidentes o porque no se saben o porque no son pertinentes. Pero lo no dicho también forma parte del mundo, precisamente para dar relieve al acto de lectura, para dar énfasis a la tarea supletoria y participativa del destinatario. Tomarse en serio una novela es aceptar que hay una realidad edificada con unos materiales que no precisan un conocimiento del referente en el que se inspiró el narrador.

La historia, por su parte, en el sentido que le diera Carlo Ginzburg, también puede servir para despertar la imaginación moral. La historia multiplica la imaginación moral de cada uno cuando nos permite reconocer el abismo de sentido que nos separa de los tiempos remotos o cercanos, cuando acentúa las diferencias que nos distancian a los contemporáneos de los antepasados y cuando nos hace explícito el enigma de quienes nos precedieron, tan limitados y perecederos como nosotros mismos. Al asomarnos a ese abismo sentimos el riesgo de la excesiva familiaridad. Cuando se subraya ese extrañamiento antropológico, la historia deviene apasionante, deviene una exploración y un desciframiento. Son precisamente los historiadores que se han planteado así las cosas quienes se revelan también como los mejores autores, conscientes de la palabra creadora, conscientes de la distancia que hay entre un pasado ya desaparecido, los vestigios que lo nombran, y la escritura final que le da forma, que lo restituye documentalmente.

La imaginación moral, que es como la llama Ginzburg, es la capacidad que tenemos para ponernos en el lugar de otro, pero no para pensar con sus categorías, sino para discernir los motivos de su elección y para dar cuenta de lo que aquel sujeto histórico no vio o no estaba en condiciones de ver. La imaginación moral es el tesoro que hace valer un observador lleno de experiencia y de conocimientos, el tesoro de alguien que se sabe también ignorante, que se enfrenta sin arrogancia al pasado y a los antepasados. En una entrevista reciente que se le hiciera a Arthur C. Danto, el filósofo norteamericano lo decía con tino y con exactitud, con abierta sinceridad. "Adoro leer novelas. Novelas que traten de situaciones humanas: relaciones entre hombres y mujeres, entre generaciones, entre padres e hijos, sobre nuestra manera de tomar decisiones". Y apostillaba con evidente exageración: "La literatura ayuda a las personas a manejarse en la vida, algo que la religión ya no hace, ni tampoco la filosofía". ¿Una exageración? Tal vez no había hipérbole alguna, porque esa imaginación terapéutica está en los mejores historiadores, en las mejores novelas que a tantos nos conmueven, en nosotros mismos cuando empleamos las obras, las grandes obras, como manuales de autoanálisis, como prospecciones de cada uno.

Fuente: El País

lunes, 24 de marzo de 2025

"Enseñar a leer bien reduce el impacto de la dislexia". Julián Palazón López (Universidad de Valencia), The Conversation 19 marzo 2025

La dislexia ha sido, por desgracia, un terreno fértil para la divulgación de falsos mitos, así como de creencias y terapias poco fundamentadas.

No es una enfermedad; es una dificultad grave y persistente para adquirir un aprendizaje cultural concreto: la lectura. Los niños con dislexia tienen problemas para aprender las correspondencias entre las letras y sus sonidos y para leer las palabras escritas de forma precisa y fluida. En muchas ocasiones, estos errores se trasladan a la escritura.

Diferencias cuantitativas, no cualitativas

Un error común tiene que ver con creer que las diferencias entre los niños que tienen dislexia y los que no la tienen son cualitativas. Es decir, que los primeros cometen fallos muy particulares y específicos cuando aprenden a leer que no es posible encontrar en ningún otro alumno. Esto no parece ser así.

La habilidad de leer de forma precisa y fluida se distribuye en la población según la curva normal. Muchos niños experimentan, en las etapas más emergentes, pequeñas dificultades para aprender a leer: confunden letras cuyos sonidos se parecen, tienen dificultades con sílabas complejas y decodifican mal palabras largas. Los niños con dislexia presentan dificultades similares, pero las suyas son más frecuentes, persistentes y responden peor a una enseñanza de la lectura bien fundamentada.

De hecho, la dislexia es mucho más una cuestión de grado que algo que simplemente se puede confirmar o descartar con un “sí” o con un “no”. El punto de corte para el diagnóstico es arbitrario, es decir, ha sido fijado por el ser humano. Existen niños con una habilidad para leer de forma precisa y fluida que es media-baja y, como en tantas otras cosas, sus dificultades se sitúan en una escala de grises.

Por supuesto, aquellos alumnos que no aprenden a leer de forma precisa y fluida se encuentran en una situación de vulnerabilidad que tenemos la responsabilidad de atender.

El mito de la creatividad

No hay evidencias científicas sólidas de que la dislexia sea un don ni de que aporte a los niños regalos como la creatividad. Al contrario, que los niños tengan problemas para leer de forma precisa y fluida puede tener consecuencias negativas.

La dislexia se asocia, por ejemplo, con un mayor riesgo de fracaso escolar, un menor acceso a los estudios superiores y, además, con una mayor probabilidad de presentar diversos problemas relacionados con la salud mental.

Estos últimos tienen que ver con las dificultades académicas derivadas de la dislexia que en algunos niños provocan ansiedad o depresión. La falta de detección y de una adecuada respuesta puede potenciar dichos problemas.

Tampoco hay datos que indiquen que actuaciones superficiales, como modificar el tipo de letra o el color del texto, sean una solución muy sólida para mejorar la calidad de vida de los niños con dislexia.

Pero es mucho lo que podemos hacer para ayudar a este alumnado, que supone un porcentaje significativo en las aulas. CONTINUAR LEYENDO

jueves, 20 de marzo de 2025

Gemma Lluch, investigadora: “Leer clásicos no solo da cultura a los chavales, sino beneficios psicológicos”. Ignacio Zafra, El País 08 MAR 2025

La catedrática de la Universidad de Valencia publica sus conclusiones sobre cómo son los libros que leen los niños y adolescentes tras 20 años de investigación

La comprensión lectora de los estudiantes españoles ha empeorado, según las evaluaciones internacionales. Los de 15 años están peor que en 2009 (según el Informe PISA), y los de 10 años, peor que en 2016 (la primera edición en la que participó España del estudio PIRLS). Gemma Lluch, catedrática de Filología de la Universidad de Valencia, acaba de publicar junto a siete colegas las conclusiones de 20 años de investigación. Los libros que leemos, ¿quién, dónde y cómo se decide? es una obra que dedica muchas páginas a los niños y adolescentes, y al papel de la escuela. La entrevista tiene lugar en el despacho de Lluch, nacida hace 67 años en el Puerto de Sagunto (Valencia), con el sol que se filtra por la ventana mientras se derrama sobre montones de volúmenes.

Pregunta. Su investigación resume las características de los libros que recomiendan a los chavales los influencers. ¿Cómo son?

Respuesta. Llevamos investigándolo desde 2003. Empezamos analizando los foros de Laura Gallego, después los blogs, los booktubers, ahora Instagram y TikTok, y a pesar del tiempo transcurrido y de las diferentes plataformas, las características son las mismas. El tipo de libro que les recomiendan es ficción narrativa, épica, fantasía épica, y cada vez más, romántica. Mayoritariamente, traducidos del inglés y con un patrón narratológico repetido. Son los mismos libros continuamente. Si le pides a una adolescente que te cuente los argumentos, muchas veces cuesta distinguirlos.

P. ¿Hay diferencias con lo que encuentran en las bibliotecas públicas y en la escuela?

R. En las bibliotecas españolas hay una diferencia abismal entre lo que los adolescentes piden en mostrador, sin mediación, de lo que leen en los clubes de lectura organizados por propias bibliotecas públicas o escolares, en los que existe dicha mediación por parte del bibliotecario o de un docente. En mostrador piden prácticamente lo mismo que les recomiendan los book influencers. Podemos decir que siempre están leyendo lo mismo, es como un patrón que necesitan repetir continuamente. En el caso de los clubes de lectura, la mediación resulta mágica. Los bibliotecarios abren las propuestas a diferentes géneros. Se lee también poesía, álbum ilustrado, teatro. No son solo novedades, sino libros de diferentes momentos históricos. Provienen de culturas diferentes, por ejemplo, en los clubes de lectura se leen las diferentes lenguas del Estado, algo que sucede muy pocas veces cuando piden en mostrador.

P. ¿Y en los centros escolares?

R. Hay algunos libros que serían de las mismas características que los del book influencer. Encontramos tres o cuatro títulos repetidos, pero también vemos obras que pertenecen al patrimonio cultural.

P. En su investigación señalan que niños y adolescentes tienden a demandar historias con las que se identifican.

R. Sí. Se produce de diferentes maneras, pero hay un tipo de libro que está muy arraigado a su realidad, a su cotidianidad. Hay investigaciones que apuntan a que de aquí a unos años estos libros se podrán leer como un diario de época. Y hay un tipo de libro que les da soluciones a sus problemas de vida. Tanto PISA como una encuesta del Gobierno sobre consumos culturales coinciden en señalar que a los adolescentes y los postadolescentes les gusta cada vez menos leer ficción, pero que sí les gusta leer, digamos, de cosas de la vida, y que les ofrezcan soluciones. Y este tipo de ficción narrativa, que les pone delante, por ejemplo, de un problema de bullying, de identidad sexual, etcétera, y aporta algún tipo de solución, liga perfectamente con esa preferencia. Por una parte es ficción, y por otra les muestra que hay salida a los conflictos vitales que tienen en esa época de construcción personal que es la adolescencia. Después, dentro de la ficción narrativa, Harry Potter representa un ejemplo paradigmático de identificación. Se inicia con un niño de 11 años, que empieza la escolaridad, y el lector va creciendo a medida que lo hace el protagonista. J. K. Rowling (su autora) utiliza diferentes mecanismos para captar su atención. El protagonismo coral de la obra hace que si tú eres una lectora, te identifiques con la chica. Si eres un poco más patoso te identifiques con el chico... Cada lector encuentra su alter ego. Y la abundancia del diálogo, habitual en estos libros, que hace que los ritmos sean muy rápidos, se adapta mucho al lector juvenil actual. CONTINUAR LEYENDO

viernes, 7 de febrero de 2025

"¿ENSEÑAR A LEER O ENSEÑAR A SER LECTOR? Kevin Baldrich y Carmen Pérez García. The Conversatio 6 enero 2025

¿Por qué todos sabemos leer, pero no todos disfrutamos de hacerlo?

Leer no es solo aprender a reconocer palabras y comprender su significado: es sobre todo descubrir el placer de aprender y reflexionar sobre el mundo y sobre nuestra naturaleza humana a través de la lectura. A esto, que denominamos “lectura literaria”, es a lo que necesitamos aspirar cuando enseñamos a leer en la escuela.

La lectura literaria es un tipo de lectura que moviliza nuestros conocimientos, experiencias y habilidades. Al fin y al cabo, la literatura, la buena literatura, representa la máxima potencialidad expresiva del lenguaje.

La lectura para conectar y entender el mundo

La lectura no debería limitarse a ser una tarea escolar. Cuando los estudiantes encuentran significado en lo que leen, conectan la experiencia lectora con su propia realidad, lo que fortalece su aprendizaje y desarrollo personal. Por eso, el objetivo no es solo enseñar a leer, sino formar lectores capaces de comprender, disfrutar y reflexionar sobre los textos, utilizando estas habilidades para interpretar su entorno.

Lograr esto requiere que los docentes seleccionen textos que sean relevantes y adecuados para cada etapa educativa, pero también que diseñen actividades que enriquezcan la experiencia lectora, como debates, dramatizaciones o escritura creativa.

Una educación literaria de calidad requiere propuestas que desarrollen las competencias necesarias para disfrutar de los textos literarios y que fomenten la participación del alumnado en su propio aprendizaje.

La cuestión del canon de lecturas

La selección de lecturas debería partir de los distintos propósitos de lectura: lectura por placer, por interés personal, por aprendizaje y por participación en la sociedad, como destaca el Estudio internacional de progreso en comprensión lectora. Los docentes, en su papel de mediadores de la lectura, deberían seleccionar textos teniendo en cuenta tanto las necesidades e intereses del alumnado como sus habilidades lectoras.

Numerosos especialistas han expuesto la importancia de incluir la literatura infantil y juvenil en el canon curricular, ya que estas obras ofrecen una oportunidad inestimable para acercar a los más jóvenes a la cultura literaria y desarrollar su hábito lector.

En este contexto, los álbumes ilustrados ofrecen la posibilidad de trabajar la lectura desde distintos enfoques: como tienen texto e imágenes, los estudiantes pueden desarrollar tanto la comprensión lectora como habilidades de interpretación visual. Esto es especialmente importante en la sociedad actual, donde aprender a “leer” imágenes supone una competencia esencial.

Además, los álbumes ilustrados permiten abordar temas complejos de manera accesible, desde las emociones hasta cuestiones culturales y éticas. Por tanto, se convierten en recursos versátiles que se adaptan a diversas edades y contextos educativos, ofreciendo a los estudiantes una experiencia lectora enriquecedora y significativa.

Formar a los docentes para formar lectores

La formación docente es clave para construir lectores críticos y reflexivos. Los futuros docentes y los docentes en activo necesitan aprender a seleccionar y trabajar con textos que sirvan para desarrollar la competencia literaria de sus estudiantes (es decir, que se conviertan en buenos lectores de literatura), pero también deben saber diseñar estrategias que transformen la lectura en una experiencia activa y conectada con su entorno.

Por otra parte, hay que tener en cuenta un aspecto esencial: para enseñar a leer y fomentar la lectura, los docentes deben ser lectores y tener los conocimientos pertinentes para desarrollar su labor de manera eficaz. Como explica el escritor español Vicente Luis Mora en su reciente ensayo Construir lectores, tanto la cultura como la lectura “funcionan por contagio”. En consecuencia, los docentes deben ser conscientes de su responsabilidad y de su papel como modelos lectores.

Hablar sobre literatura para aprender

La lectura no debería concebirse como una actividad solitaria e individual, sino como un hecho social. Por ello, hemos de incentivar el valor social de la lectura como una actividad compartida que sirve para interpretar las obras de una manera más completa y colaborativa.

Espacios como los clubes de lectura son ideales para este propósito. Estos encuentros permiten a los docentes profundizar en el análisis de textos, explorar su potencial pedagógico y compartir ideas sobre cómo llevarlos al aula. Asimismo, fomentan una mirada crítica hacia la enseñanza de la lectura y preparan a los docentes para ser mediadores entre los libros y sus estudiantes.

Enseñar a leer es, en esencia, enseñar a interpretar la vida. Es un desafío apasionante que requiere dedicación, estrategias y una profunda conexión con los estudiantes y con la lectura. Los maestros tienen en sus manos la oportunidad de formar lectores capaces de transformar el mundo. En este proceso, los libros y los espacios de aprendizaje compartido son indispensables.

jueves, 16 de enero de 2025

"UN SUCESO EXTRAORDINARIO". Juan José Millás, El País 10 ENE 2025

Todos íbamos dentro de un vehículo menos ella, que iba dentro de un libro

Hoy le cedí el asiento en el metro a una chica. No a una chica con problemas de movilidad, sino a una chica en perfecto estado de salud que se sentó prácticamente sin mirarme. ¿Por qué lo hice? Porque iba leyendo de pie, con problemas de equilibrio, Madame Bovary. Supuse que era la única joven del mundo que en esos instantes leía en el metro a Flaubert. De hecho, hice un repaso mental a toda la red subterránea de Nueva York y a toda la de París y a toda la de Berlín y a toda la de Londres (tengo esa facultad: la de adivinar a distancia qué pasa en las redes de metro) y no descubrí a ningún adolescente con ese libro entre las manos, tampoco a ninguna persona mayor, para decirlo todo. Me pareció una singularidad que se merecía un gesto como el mío. La extraña lectora ni siquiera se había dado cuenta de que quien le cedía el asiento era un viejo. Iba tan embobada o embebida en la lectura que se limitó a musitar un “gracias” casi inaudible antes de sentarse.

Yo di unos pasos hacia atrás para evitar las miradas de las que estábamos siendo objeto y desde allí continué observándola. ¡Ah, Flaubert, Flaubert! ¡Cuánto tiempo sin recaer en él! En esto, la chica cerró el volumen y permaneció ensimismada unos instantes. Miraba sin ver hasta que algo se despertó en su interior. Entonces volvió los ojos, reparó en mi presencia e hizo el gesto de cederme el asiento. Yo negué con la cabeza, pero ella insistió y no tuve otro remedio que aceptarlo. Acababa de dar la vuelta al mundo para volver al mismo sitio.

La muchacha continuó la lectura del volumen en el pasillo del vagón, sosteniéndolo con una mano mientras se sujetaba a la barra con la otra. Al poco, estaba completamente sumergida de nuevo en ese texto extraordinario. Todos íbamos dentro de un vehículo menos ella, que iba dentro de un libro. Yo he llegado a todas partes dentro de un libro, pero a veces lo olvido y me empeño en llegar de otros modos.

jueves, 2 de enero de 2025

"LA AVENTURA DE UN LECTOR". Un cuento de Italo Calvino

En el cabo la carretera del litoral pasaba por la parte más alta; abajo, en el fondo del acantilado y todo alrededor, el mar se extendía hasta el horizonte alto y esfumado. También el sol estaba en todas partes, como si el cielo y el mar fueran dos lentes de aumento. Allá abajo, contra la melladura irregular de los escollos del cabo, el agua batía tranquila, sin espuma. Amedeo Oliva bajó por una rampa de peldaños empinados con la bicicleta al hombro y la dejó en un lugar a la sombra, después de poner la cadena antirrobo. Siguió bajando la escalerilla entre desmoronamientos de tierra amarilla y seca y agaves suspendidos en el vacío, e iba buscando con la mirada el pliegue rocoso más cómodo para tenderse. Llevaba bajo el brazo una toalla enrollada y en medio de la toalla, el bañador y un libro.

El cabo era un lugar solitario: unos pocos grupos de bañistas se zambullían o tomaban el sol escondidos unos de otros por las anfractuosidades del terreno. Entre dos rocas que lo ocultaban a la vista, Amedeo se desvistió, se puso el bañador y empezó a saltar de una cresta a otra de los escollos. Atravesó así, brincando con sus piernas flacas, la mitad de la escollera, por momentos volando casi sobre las narices de parejas de bañistas semiocultas, tendidas sobre toallas de baño. Después de un bloque de arenisca, de superficie porosa e irregular, empezaban los escollos lisos, de contornos redondeados; Amedeo se quitó las sandalias y llevándolas en la mano siguió corriendo descalzo, con la seguridad del que sabe calcular a ojo las distancias entre roca y roca y tiene unos pies cuyas plantas no le temen a nada. Llegó a un lugar donde la pared rocosa caía a pico sobre el mar: la pared estaba atravesada a media altura por una especie de escalón. Allí Amedeo se detuvo. Sobre un saliente plano acomodó su ropa bien doblada, y encima puso las sandalias con la suela hacia arriba, para que una ráfaga de viento no se lo llevara todo (en realidad apenas soplaba una ligerísima brisa del mar, pero ese gesto de precaución debía de ser habitual en él). Llevaba consigo una bolsita que era un cojín de goma; sopló hasta inflarlo, lo apoyó en un punto, y desde allí hacia abajo, en un tramo del borde rocoso en ligero descenso, tendió la toalla. Se dejó caer boca arriba y ya abría con las manos el libro en la página señalada. Así pasó largo rato tendido en la roca, bajo el sol que reververaba por todas partes, la piel seca (tenía el bronceado opaco, irregular, de quien toma el sol sin método pero es resistente a las quemaduras), apoyó en el cojín de goma la cabeza cubierta con una gorra de tela blanca, mojada (sí: había bajado hasta un escollo al nivel del agua para empaparla), inmóvil, solo los ojos (invisibles detrás de las gafas oscuras) seguían por las líneas blancas y negras el caballo de Fabrizio del Dongo. A sus pies se abría una pequeña cala de agua verdeazul, transparente casi hasta el fondo. Los escollos, según la exposición, eran de un blanco calcinado o estaban cubiertos de algas. En el fondo había una playita de guijarros. Cada tanto Amedeo alzaba los ojos hacia el espectáculo circundante, los posaba en un centelleo de la superficie y en la marcha oblicua de un cangrejo; después volvía absorto a la página donde Raskolnikof contaba los peldaños que lo separaban de la puerta de la vieja o Lucien de Rubempré, antes de meter la cabeza en el nudo corredizo, contemplaba las torres y los techos de la Conciergerie.

Desde hacía un tiempo Amedeo tendía a reducir al mínimo su participación en la vida activa. No es que no le gustara la acción; más aún, del gusto por la acción se alimentaban todo su carácter y sus preferencias; y sin embargo, de año en año, el furor de ser él quien actuaba iba disminuyendo, disminuyendo tanto que era como para preguntarse si alguna vez lo había sentido realmente. No obstante, el interés por la acción sobrevivía en el placer de la lectura: su pasión eran siempre las narraciones de hechos, las historias, la trama de las vicisitudes humanas. Novelas del siglo XIX, ante todo, pero también memorias y biógrafías y así sucesivamente hasta llegar a las novelas policíacas y a la ciencia ficción, que no desdeñaba pero que le daban menos satisfacción aunque solo fuera porque eran libritos breves: a Amedeo le gustaban los volúmenes gruesos y sentía al abordarlos el placer físico que da hacer frente a un gran esfuerzo. Sopesarlos en la mano, apretados, espesos, sólidos, observar con un poco de aprensión el número de páginas, la vastedad de los capítulos; después entrar en ellos: un poco reticente al principio, sin ganas de hacer el primer esfuerzo de recordar los nombres, de seguir el hilo de la historia; después confiar en ellos, deslizándose por los renglones, atravesando el enrejado de la página uniforme, y más allá de los caracteres de plomo aparecía entonces la llama y el fuego de la batalla y la bala que silbando en el cielo caía a los pies del príncipe Adrei, ahora es la tienda atestada de estampas, de estatuas y Frédéric Moreau palpitante hacía su aparición en casa de los Arnoux. Más allá de la superficie de la página se entraba en un mundo en el que la vida, antes era más vida que la de aquí, de este lado: como la superficie del mar que nos separa del mundo azul y verde, grietas hasta perderse de vista, extensiones de fina arena ondulada, seres mitad animales mitad plantas. CONTINUAR LEYENDO

domingo, 22 de diciembre de 2024

"LEER EN LA ADOLESCENCIA". Guadalupe Jover

¡Qué difíciles son las adolescencias!» Cuántas veces no habremos oído -o repetido- esta expresión. Edad difícil para quien la atraviesa y edad difícil también para quien ha de acompañar desde la sombra este delicado tránsito en que niñas y niños -hasta hace poco dóciles, cariñosos y comunicativos- parecen transmutar en otra especie.

Empecemos por reconocer entonces que sí, que la adolescencia es una edad difícil. Que padres y madres no sabemos, a menudo, dónde situarnos. A mitad camino entre ese referente de autoridad al que no podemos renunciar y una deliberada complicidad no siempre bien recibida, es difícil acertar. Aceptemos estas dificultades de entrada para no cargarnos de una responsabilidad proclive a teñirse de culpabilidad. Asumamos, por tanto, que nuestro papel como mediadores entre nuestras criaturas y los libros está limitado, ya de partida, a un lugar a menudo

secundario. Y asumamos también, qué le vamos a hacer,

que a muchos adolescentes no les gusta leer. No les gusta

leer. Tampoco a muchos adultos. No desesperemos, pues.

Pero es verdad que muchas niñas y muchos niños han sido lectores voraces en su infancia. La narración oral de cuentos y mitos o la lectura en voz alta antes de dormir, la biblioteca de aula en la escuela, las colecciones y sagas interminables trazaban un itinerario que parecía no había de quebrarse nunca. Y sin embargo, apenas cruzado el umbral de los doce o trece años, a veces parece abrirse el vacío. Es cierto que nuestros adolescentes a menudo están zambullidos en una sopa mediática a la que no son ajenos los libros: películas, juegos de ordenador, series de televisión, páginas web que, antes o después, incorporan el objeto libro en su panoplia: en el momento de escribir estas líneas, ahí figuran El diario de Greg, Canciones para Paula, Los juegos del hambre, y un largo etcétera. Libros que consiguen atrapar a los lectores, pero que en poco -intuimos- contribuyen a su educación literaria. Aunque en esto, es verdad, hay criterios contrapuestos. ¿Se trata de que los adolescentes lean, lo que sea, pero que lean? ¿De que coman, lo que sea, pero que coman? Más allá de posturas apocalípticas o integradas, no debiera ser difícil llegar a puntos de acuerdo en torno a lo que dicta el sentido común.

lunes, 7 de octubre de 2024

"LOS ALUMNOS QUE LEEN LIBROS DE MÁS DE 100 PÁGINAS LLEVAN UN CURSO DE VENTAJA: ¿CÓMO PUEDEN LAS FAMILIAS FOMENTARLO?". IGNACIO ZAFRA, El País 22 SEPT 2024

Leer obras largas no solo mejora la comprensión de textos lineales por parte de los adolescentes, sino también la que requiere combinar múltiples fuentes, cada vez más habitual en el mundo digital. El papel de los progenitores es clave, según las investigaciones

Los adolescentes que leen libros de más de 100 páginas llevan una ventaja equivalente aproximadamente a un curso académico en comprensión lectora a quienes no lo hacen, después de descontar el nivel socioeconómico y cultural de su familia, que es lo que más influye en el rendimiento académico de los estudiantes, según datos del Informe PISA, la evaluación internacional que realiza cada tres años la OCDE, una organización de la que forman parte principalmente países ricos. Y los chavales que leen argumentos complejos no solo comprenden mejor textos lineales. También se manejan mejor cuando se trata de extraer información combinando fuentes múltiples y en ocasiones contradictorias, como ocurre con frecuencia al navegar por internet.

Los resultados de PISA (para una explicación más detallada, ir al final del texto) no implican causalidad, sino que reflejan que existe una asociación entre dichos elementos, advierte Miyako Ikeda, una de las responsables de la evaluación internacional. “Lo que sí podemos decir es: no olviden la importancia de la lectura tradicional, porque los estudiantes que obtienen una alta puntuación en PISA son aquellos que están leyendo textos más largos. Y al mismo tiempo son los que hacen mejor cosas que son muy importantes en la lectura digital, como distinguir hechos de opiniones y conciliar información de fuentes distintas, como la que puede encontrarse en dos páginas webs. Estas habilidades, que ya eran necesarias antes, se están volviendo cada vez más relevantes”.

El sistema educativo es clave para mejorar las habilidades lectoras de los estudiantes, como también lo es, señalan los expertos, el papel de las familias. Una investigación internacional publicada en 2022, basada en datos de 3.690 gemelos finlandeses de 12 años, llegó a la conclusión de que, a diferencia de lo que muchas veces se piensa, son las habilidades lectoras las que impulsan que los niños y niñas disfruten de la lectura, y no al revés. Es decir, que es saber leer bien lo que permite que los chavales disfruten leyendo mucho más que al contrario. El mismo trabajo reflejó que en torno a un 20% de las habilidades lectoras (así como del disfrute lector) de los chavales se explica por factores ambientales como el hecho de ver a los progenitores leer o disponer de suficientes libros en casa. El porcentaje de adolescentes de 15 años que leen obras de ficción porque quieren hacerlo (no por obligación escolar) se situaba en el 30,3% en 2018, según el Informe PISA, muy poco por encima que la media de la OCDE (29%). CONTINUAR LEYENDO

jueves, 3 de octubre de 2024

"DISCURSO DE ISAAC BAHEVIS SINGER EN EL BANQUETE DEL PREMIO NÓBEL, 10 DE DICIEMBRE DE 1878

Señoras y señores: Hay quinientas razones por las que comencé a escribir para niños, pero para ahorrar tiempo mencionaré solo diez.

- Número 1) Los niños leen libros, no reseñas. Les importa un comino las críticas.

- Número 2) Los niños no leen para encontrar su identidad.

- Número 3) No leen para liberarse de la culpa, para saciar su sed de rebelión o para deshacerse de la alienación.

- Número 4) No les sirve la psicología.

- Número 5) Detestan la sociología.

- Número 6) No intentan entender a Kafka ni el Finnegan’s Wake.

- Número 7) Todavía creen en Dios, la familia, los ángeles, los demonios, las brujas, los duendes, la lógica, la claridad, la puntuación y otras cosas obsoletas.

- Número 8) Les encantan las historias interesantes, no los comentarios, las guías o las notas al pie.

- Número 9) Cuando un libro es aburrido, bostezan abiertamente, sin vergüenza ni temor a la autoridad.

- Número 10) No esperan que su amado escritor redima a la humanidad. Por jóvenes que sean, saben que eso no está en su poder. Solo los adultos tienen ilusiones tan infantiles.

viernes, 27 de septiembre de 2024

"UN MARCO PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA LECTORA". Juan Cruz Ripoll Salceda

- Descubre la publicación: «Un marco para el desarrollo de la competencia lectora»

- Se trata de una obra que parte del análisis de cómo se aprende a leer, los componentes que conforman ese aprendizaje y cuáles son las claves de la enseñanza de la lectura.

- Pretende ser una herramienta para conocer mejor los procesos de lectura a la vez que un instrumento útil para la práctica de la lectura en el aula.

- Está concebida como un marco, es decir, presenta una serie de orientaciones para que resulte más eficaz la toma de decisiones sobre lo que conviene enseñar, de qué manera y en qué momento. Ofrece un punto de partida a partir del cual se pueden diseñar objetivos, contenidos, estrategias y métodos para encauzar el aprendizaje de la lectura.

El estudio científico de la lectura tiene más de un siglo de historia. Sin embargo, es frecuente que, en la práctica escolar, se ignore el conocimiento que ha generado acerca del desarrollo de la competencia lectora, los factores que influyen en su adquisición y los enfoques más eficaces para su mejora. Tal como indica su título, este libro pretende ofrecer un marco para el desarrollo de la competencia lectora. Un marco fundamentado en varios modelos recientes de los componentes de la lectura, de la comprensión lectora y de la lectura digital; en las propuestas sobre cómo se desarrolla la habilidad lectora, desde la infancia hasta la edad adulta; y, especialmente, fundamentado en las evidencias científicas sobre los métodos, programas o actividades que han mostrado ser útiles para su enseñanza. En la preparación de este marco se ha intentado responder a las preguntas de qué, cómo y cuándo enseñar cada una de las microhabilidades que configuran la competencia lectora. Los elementos básicos de la lectura se han dividido en cuatro grandes bloques: decodificación, comprensión del lenguaje, actividad estratégica y motivación, y lectura digital. Con respecto a los procedimientos para trabajar la lectura, se presentan algunas herramientas como la lectura compartida, las preguntas sobre los textos, la enseñanza de estrategias, la tutoría entre iguales o el debate sobre los textos, todas ellas bastante adaptables para su uso con distintos contenidos. Finalmente, el libro también realiza una propuesta de secuenciación para trabajar la lectura entre el segundo ciclo de Educación Infantil y el Bachillerato, algo que puede ser útil para elaborar, valorar o ajustar los currículos escolares.

viernes, 16 de agosto de 2024

"La Importancia De Leer" Por Paulo Freire. En Freire, Paulo (1991), La importancia de leer y el proceso de liberación, México.

... incluyendo la del entonces joven profesor José Pessoa. Algún tiempo después, como profesor también de portugués, en mis veinte años, viví intensamente la importancia del acto de leer y de escribir, en el fondo imposibles de dicotomizar, con alumnos de los primeros años del entonces llamado curso secundario. La conjugación, la sintaxis de concordancia, el problema de la contradicción, la enciclisis pronominal, yo no reducía nada de eso a tabletas de conocimientos que los estudiantes debían engullir. Todo eso, por el contrario, se proponía a la curiosidad de los alumnos de manera dinámica y viva, en el cuerpo mismo de textos, ya de autores que estudiábamos, ya de ellos mismos, como objetos a desvelar y no como algo parado cuyo perfil yo describiese. Los alumnos no tenían que memorizar mecánicamente la descripción del objeto, sino aprender su significación profunda. Sólo aprendiéndola serían capaces de saber, por eso, de memorizarla, de fijarla. La memorización mecánica de la descripción del objeto no se constituye en conocimiento del objeto. Por eso es que la lectura de un texto, tomado como pura descripción de un objeto y hecha en el sentido de memorizarla, ni es real lectura ni resulta de ella, por lo tanto, el conocimiento de que habla el texto. Creo que mucho de nuestra insistencia, en cuanto a profesores y profesoras, en que los estudiantes “lean”, en un semestre, un sinnúmero de capítulos de libros, reside en la comprensión errónea que a veces tenemos del acto de leer. En mis andanzas por el mundo, no fueron pocas las veces en que los jóvenes estudiantes me hablaron de su lucha con extensas bibliografías que eran mucho más para ser “devoradas” que para ser leídas o estudiadas. Verdaderas “lecciones de lectura” en el sentido más tradicional de esta expresión, a que se hallaban sometidos en nombre de su formación científica y de las que debían rendir cuenta a través del famoso control de lectura. En algunas ocasiones llegué incluso a ver, en relaciones bibliográficas, indicaciones sobre las¡ bpáginas de este o aquel capítulo de tal o cual libro que debían leer: “De la página 15 a la 37”.

... Inicialmente me parece interesante reafirmar que siempre vi la alfabetización de adultos como un acto político y como un acto de conocimiento, y por eso mismo un acto creador. Para mí sería imposible de comprometerme en un trabajo de memorización mecánica de ba-be-bi-bo-bu, de la-le-li lo-lu. De ahí que tampoco pudiera reducir la alfabetización a la pura enseñanza de la palabra, las sílabas o de las letras. Enseñanza en cuyo proceso el alfabetizador iría “llenando” con sus palabras las cabezas supuestamente “vacías” de los alfabetizandos. Por el contrario, en cuanto acto de conocimiento y acto creador, el proceso de la alfabetización tiene, en el alfabetizando, su sujeto. El hecho de que éste necesite de la ayuda del educador, como ocurre en cualquier acción pedagógica, no significa que la ayuda del educador deba anular su creatividad y su responsabilidad en la creación de su lenguaje escrito y en la lectura de su lenguaje. En realidad, tanto el alfabetizador como el alfabetizando, al tomar, por ejemplo, un objeto, como lo hago ahora con el que tengo entre los dedos, sienten el objeto, perciben el objeto sentido y son capaces de expresar verbalmente el objeto sentido y percibido. Como yo, el analfabeto es capaz de sentir la pluma, de percibir la pluma, de decir la pluma. Yo, sin embargo, soy capaz de no sólo sentir la pluma, sino además de escribir pluma y, en consecuencia, leer pluma. La alfabetización es la creación o el montaje de la expresión escrita de la expresión oral. Ese montaje no lo puede hacer el educador para los educandos, o sobre ellos. Ahí tiene él un momento de su tarea creadora.

sábado, 10 de agosto de 2024

Mediadores de lectura: cómo guiar a los chicos en un laberinto de libros. Los inicios en la literatura suelen ser sinuosos, difíciles, y no alcanza con leer de todo: los padresy los maestros tienen un papel decisivo para que esa experiencia dure toda la vida

La construcción de un lector es un camino sinuoso. Más que una línea recta se parece a una rayuela: cada uno va saltando de un libro a otro, de acuerdo con sus posibilidades y las de quienes nos acompañan durante el recorrido. Más allá del trabajo de los docentes en la escuela, para establecer un vínculo temprano con la literatura es fundamental el rol de un mediador que funcione como un guía por el universo de las letras. La clave es marcar un sendero, despejarlo de fantasmas y procurar convertir la lectura en un hábito placentero.

Especialistas locales y extranjeros, desde la pedagoga y escritora colombiana Yolanda Reyes hasta el crítico y ensayista británico Aidan Chambers, sin olvidar a prestigiosos autores nacionales, como María Teresa Andruetto, Graciela Montes, Laura Devetach y Ema Wolf, destacan la importancia del adulto mediador en la iniciación a la lectura.

"No existen lectores sin camino y no existen personas que no tengan un camino empezado aunque no lo sepan", dice Devetach. La autora de La construcción del camino lector sostiene que "se necesitan adultos lectores que transmitan una actitud vital, un gusto por la lectura". A los padres y otros adultos mediadores está dirigido el libro Todo lo que necesitás saber sobre literatura para la infancia (Paidós), de María Luján Picabea, de reciente aparición.

"Siempre hay un mediador entre los chicos y los libros: los padres, los hermanos, los maestros, los bibliotecarios. El campo de la literatura infantil y juvenil tiene una particularidad: el que está adentro, como autor, teórico o crítico, tiene mucha información; el que está afuera, en cambio, está en un páramo y depende de la buena voluntad y el conocimiento de los libreros. Con la cantidad de novedades que se publican todos los meses se hace difícil elegir", asegura Picabea, periodista cultural especializada en literatura infantil. CONTINUAR LEYENDO

Fuente: La Nación. Argentina

Suscribirse a:

Entradas (Atom)

-

El cuento transcurre en un espacio acotado, un hotel al que suelen concurrir viajantes de comercio. Un lugar de tránsito. Todo hace pensa...

-

Llegaban por bandadas las torcazas a la hacienda y el ruido de sus alas azotaba el techo de calamina. En cambio las calandrias llegaban s...

-

La vi cuando estaba a punto de cruzar la avenida. Estaba entre un montón de basura, abandonada sobre las raíces de un árbol. Los estudiantes...

-

Saltó la barda de su casa. Detrás del solar de doña Luz estaba la calle; la otra calle, con sus piedras untadas de sol, que se hacían musica...

-

Entre los personajes más célebres de la literatura oral, del folklore popular, está el hombre lobo o lobizón, que tiene también versiones fe...