Cuando pienso en sus orígenes no logro imaginarlas sino es a la par, la una por la otra. Erguirnos en dos piernas, acercarnos al cielo, balbucearlo. Balbucear el cielo, transformar una piedra en herramienta, nombrar el mundo. Erguirnos, nombrarnos, erguirnos.

El mundo de cada uno empieza y termina con su lenguaje. Sin embargo no creo que se trate solamente de la cantidad de palabras que manejemos, del número de vocablos que seamos capaces de utilizar con acierto. Creo que se trata también del uso que hagamos del lenguaje.

Porque nuestras palabras pueden denotar, aludir, adornar, pero pueden también obrar, ungir, transformar. Y entonces, no será tan solo la profusión sino también la cualidad sagrada y generadora que le otorguemos al lenguaje lo que va a constituir nuestros universos individuales y colectivos. En fin, el verdadero límite de nuestros mundos estará dado por la mayor o menor concentración simbólica, la mayor o menor intensidad sagrada que impregne nuestro lenguaje.

Si cada palabra porta conocimiento, la palabra literaria lo porta doblemente, porque no hay un solo sentido en ella sino muchos. Porque la condición poética no solo engrosa los significados sino que genera significados nuevos.

Allí donde la poesía posa sus ojos una palabra pasa de ser “una unidad léxica” a ser un misterio. Una oración pasa de ser “una unidad sintáctica de sentido completo” a ser una selva, una ventana, un campo de batalla, un abrazo.

He dedicado gran parte de mi trabajo a los niños y a los jóvenes. Y a ellos quiero referirme brevemente.

Es habitual afirmar que la ciencia, la técnica y la política necesitan afianzarse en las nuevas generaciones. La palabra poética lo necesita también. Y hay mucho por hacer en este sentido.

Con seguridad, aquellos que de un modo u otro mediamos entre la literatura y los niños, entre la literatura y los jóvenes, tenemos la necesidad de leer, de pensar estrategias de lectura, de construir y cocrear con los chicos un estante propio, un canon único. Pero creo que también nos hace falta pensar la palabra humana como un contacto privilegiado con el mundo.

Lo primero que debiéramos enseñarle a un niño es a honrar orgullosamente su lengua materna. Y cuando hablo de lengua materna no me refiero tan solo al español, al aimará, al quechua, al guaraní, al portugués… Nuestras lenguas maternas son nuestros linajes lingüísticos, la lengua hogareña, la lengua que se cocinó en la ollas de nuestras casas. Porque no hay una solo español ni un solo guaraní; porque cada casa, cada barrio, cada madre es un dialecto.

Es urgente desandar el autoritarismo a la hora de pensar el lenguaje en la educación.

Respetar la voz que el niño trae y enseñarle a que la ame es el primer paso para luego acrecentarla, desplegarla, hacerla lucir. No es mancillando la palabra que lo hizo crecer como vamos a unirlo al caudal del lenguaje. Es, en cambio, celebrando ese puñadito de conceptos que trae en el fondo del bolsillo como podemos otorgarle voz, y que su voz sea un camino.

El primer valor que rescato en el arte es su conexión con el etos de la sociedad donde se produce. No creo en el arte desarraigado, solitario, excéntrico… Creo en el arte como parte constitutiva y excelente de la cultura, el arte que contribuye a darle a la sociedad donde se produce una dirección sensible y una razón de ser.

Creo en el arte que concilia las exigencias de la estética con la muy justa aspiración de los pueblos a mantener su identidad profunda.

Espero que el arte sublime la cultura popular y no que la abandone como si se tratase de una pústula.

Supongo, entonces, que el principal valor que debe sostener el arte es su posibilidad de actuar sobre lo real para incrementar en lo real la densidad ética y la estética.

La literatura concebida y reinventada dentro del cauce social al que pertenece incrementa la densidad de significados. La palabra literaria es más potente si trabaja sobre la matriz simbólica de la sociedad a la que está sujeta puesto que dicha sociedad posee las claves profundas para interpretarla. Y poseer las claves profundas para comprender un hecho artístico es establecer con el arte una comunicación real y transformadora.

Las palabras, el silencio y los símbolos, sustento de la literatura, no son una construcción ilustrada, no son resultado de la erudición… Es la cultura toda la que bombea ese caudal. Entonces, no usemos la providencial agua de la poesía para regar la maceta privilegiada del balcón señorial sino para regar los sencillos y sedientos campos del Señor y del ser humano.

En su libro, el Primer Hombre, inconcluso porque lo sorprendió la muerte, Albert Camus dice que vivió en la pobreza como en una isla rodeada por un foso, afirma también que el único puente posible para atravesarlo fue la escuela.

Y ahora anda rondando una palabra peligrosa: meritocracia. Un concepto que puede transformarse, según se utilice y se aplique, una gran vergüenza.

¿Quién no merece recibir palabras?

¿Cuáles son los requisitos para merecer educación? La educación no se imparte, se devuelve, la educación no es un acto de generosidad sino de justicia. Nos educó la especie humana, su sangre está en nuestros libros, su sudor impregna nuestras sutilezas, su trabajo sostiene las más elaboradas teorías.

¡Qué poco y nada deben saber aquellos que proclaman sus méritos y enumeran sus virtudes para acceder a la dignidad! ¿Nadie les contó que sin la prodigiosa tarea de todos y del tiempo, que sin la existencia de cada ser sobre este mundo, no serían posibles sus credenciales, ni sus impuestos al día, ni sus empresas?

Dicen que tenemos muchos y buenos jugadores de futbol porque los pibes tienen potreros.

También tenemos muchos y grandes escritores porque tenemos educación pública.

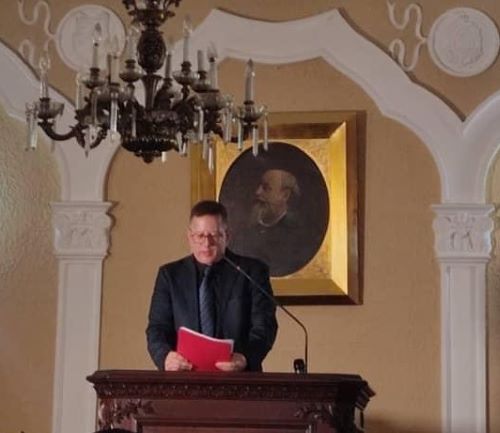

Para terminar, quiero reponer todo mi agradecimiento para la facultad donde aprendí tanto, para sus autoridades. Y quiero extender este inmenso reconocimiento que hoy me hacen a mi familia, a todos los docentes de la provincia, a los escritores mendocinos, editados o no, a mis queridos amigos.

Y a alguien más, alguien que se quedó en mi alma y al que quizás nunca pueda escribirle.

Con mi mayor amor y respeto, entrego este momento a la memoria de Aylan Kurdi, aquel niño sirio de tres años, que murió en la playa, escapando de la inhumanidad.

Lo hago porque en él están todos los niños. Lo tengo presente cuando escribo, y debe estar presente en nuestras aulas. Hasta que la poesía lo regrese, hasta que alguien llame “Aylan Kurdi” Y una voz responda, “Presente, maestra”.