-"No es posible crecer en la intolerancia. El educador coherentemente progresista sabe que estar demasiado seguro de sus certezas puede conducirlo a considerar que fuera de ellas no hay salvación. El intolerante es autoritario y mesiánico. Por eso mismo en nada ayuda al desarrollo de la democracia." (Paulo Freire). - "Las razones no se transmiten, se engendran, por cooperación, en el diálogo." (Antonio Machado). - “La ética no se dice, la ética se muestra”. (Wittgenstein)

Páginas

jueves, 31 de julio de 2025

"EL SEMEJANTE". Un cuento de Miguel de Unamuno

miércoles, 30 de julio de 2025

"DURO TIEMPO". Un poema de María Beneyto sobre la infancia en tiempos de guerra.

por símbolos de azúcar inefable

o guirnaldas de estaño.

Nuestra infancia sabía a hierba amarga,

a guerra fratricida,

sin fábulas azules ni leyendas.

Enseguida supimos que la vida

─aquel tallo inocente─

nacía de una entraña ensangrentada

que indicaba el camino

hacia la luz, entre la carne rota.

Que las madres guardaban

recuerdos prenatales en su vientre.

A esquirlas de metralla, a realidades,

nos sacaron del mundo

en que era fácil y feliz ser niño.

Con obuses, con bombas

conocimos la atroz mitología

que izaban la palabras

del lívido alarido de la herida.

Hicimos colección de balas viejas

usadas por la muerte.

Nana feroz nos daban en la noche

las sirenas de alarma

y el agujero del terror oscuro

del refugio antiaéreo

que jugaba por el día con nosotros.

Lo mismo que asexuales criaturas

inventábamos juntos

iguales violencias. (Una niña

algunas veces vino,

se me subió a los ojos lentamente

y lloró en mis pupilas

inexplicables ríos infantiles)

Y ese ha sido el preludio,

la llegada a la tierra que vivo.

Los indicios apenas de la vida

repartida en dos seres

y desdoblada, separada, aparte.

La dura despedida

del otro ser que se quedó en la muerte.

Sin ser mujer, y sin tener infancia

allí, en tierra de nadie,

en tiempo neutro, en limbo sostenido,

la niñez compañera

era un capullo pálido, caído,

ahogado entre la sangre

en donde se perdió la niña muerta.

Pero siguió la muerte su camino

y los hermanos eran

allá en el frente, dioses luminosos,

de guerreros antiguos

resplandeciendo a un lado de la lucha,

en el duro combate,

en la carne mortal, herida y nuestra,

mientras iba cayendo eterna lluvia

en la herida infectada

de acuchillados campos. En el hueso

innumerable y joven

del múltiple cadáver, y algo hembra,

mujer, madre del luto,

algo llamado España sollozaba.

martes, 29 de julio de 2025

domingo, 27 de julio de 2025

"RIQUEZA". Un poema de Gabriela Mistral

sábado, 26 de julio de 2025

"LA SALUD MENTAL DE LOS ADOLESCENTES: ". UN SÍNTOMA DE UNA SOCIEDAD VULNERABLE". Marino Pérez Álvarez (Psicólogo, académico y ensayista) Universidad de Oviedo, Theconversarion.com 21 JUL 2025

viernes, 25 de julio de 2025

"UN CUENTO AFRICANO". Un cuento de Roald Dahl

miércoles, 23 de julio de 2025

"¿QUÉ ES LO MÁS AMERICANO DE TI?". Un poema de Hala Alyan, poeta y narradora palestino-estadounidense

Mi boca, mis nervios. Los seis acentos de mi acento.

Mi boca, mis nervios. Los seis acentos de mi acento.

Mi forma de cruzar la calle sin mirar dos veces.

De llenar una maleta sin mirar dos veces.

De despertar al alba y a la nada.

Mi forma de contar la matanza por meses.

Uno, dos, tres, cuatro.

Mi boca. Seguir creyendo que me puede sacar de un lío.

Que cuando un soldado pregunta de dónde

yo digo de aquí y luego de aquí y luego de ningún sitio.

Que cuando un soldado me toca el pelo

y dice quién sabe lo que llevas ahí escondido

yo digo sí, digo lo siento me lo dio una mujer,

no se preocupe, está muerta, arrasasteis su pueblo.

Cinco, seis, siete, ocho.

Cuántos meses hay en un cuerpo.

Cuántas cunas en una estirpe.

Un padre camina por las calles y dice:

Esto es un niño. Esto es un niño. Esto es un niño.

Mi boca.

Cómo confiesa lo que nadie ha pedido.

Cómo olvida las palabras para jasra, jayyal, istislaam.

Cómo siempre está contando una historia.

Hubo una vez un hombre. Un anillo. Una frontera rasgada como el papel.

Una vez un ejército prohibió los vestidos de boda

y las manzanas y los pianos y los niños se convirtieron en datos

y el ruido asoló la tierra

y Lorca dice mi casa no es ya mi casa

y Darwish dice olvidé, como tú, de morir.

Y ¿cómo no ir a hacerse la foto?

¿Cómo llamar al agua que nadie puede beber?

¿Qué es lo más americano de ti?

Mi boca. Mi voz alta. Mi dólar.

Cómo va por los bolsillos hasta el misil,

se aloja en la costilla de un chico.

Mi río, mi árbol, mi anillo.

Cómo sigo amando la luna

aun cuando el dron,

aun cuando el checkpoint,

aun cuando los niños coman eso que comen.

Ay, pero la luna.

Una vez brilló sobre Ŷubayl.

Una vez llevé vestido y entré en una habitación con música.

Una vez devolví un anillo.

Lo siento. Olvida el anillo. Olvida la luna.

Un padre camina en las calles y dice:

Esto es un país. Esto es un país. Esto es un país.

En Manhattan es un mes nuevo

y ella, antes de morir, no muere.

Antes de morir dice ‘ahora los demás debéis vivir’.

Así que vivimos y vivimos y vivimos.

Nos reunimos en la iglesia junto al parque, a escuchar su voz.

Decimos ‘esto es vivir’.

Decimos sí. Decimos yo amo, yo amo, yo amo.

Una vez un hombre dijo

le voy a meter fuego al inglés de tu boca

y lo que quería decir era

soy como tú,

soy peligroso y finjo no serlo.

Olvida a ese hombre.

Digo que quiero rehacerme: en una terminal en Belfast,

en una manifestación con diez mil personas,

en una cama en Greenpoint,

que me toquen hasta olvidar mi propio nombre.

Lorca dice solo tu corazón caliente.

Darwish dice deseo del amor solo el principio.

Así que esta es mi memoria americana.

Corta, como una canción.

Aquí está el mar de mi abuela:

se mueve y centellea, como un rumor,

visible desde todas las ventanas.

Oh, tierra interrupta,

oh, road trip al pasado.

Olvida el pasado.

Lo que intento decir es que me encantan los interrogatorios.

Lo que intento decir es que hicieron de los vestidos un crimen.

¿Quién recuerda la música?

¿Quién respira a través del escombro?

Una vez un lugar explotó

y mi padre se hizo ficción.

No me hables de septiembre.

He olvidado, ¿de quién era marido ese tipo?

¿Mío? No, mío no.

Quién nació dónde. De quién es

el soldado que me apuntó con un arma y me espetó

tú, guapa, siéntate.

¿Qué es lo más americano de ti?

¿Era tu pelo o tu cuchillo?

¿Tu podredumbre o tu metáfora?

Una vez hice autoestop desde una azotea hasta el mar.

Me marché durante la guerra.

Volví, dormí en un banco, dormí un año entero

y las paredes eran amarillas y las

bombas hacían temblar las ventanas y nadie murió.

¿Qué crees que haría yo con un misil?

Mis rodillas a tierra.

Mi dios en la cuerda floja,

y no puedo dejar de soñar con esos vestidos,

con las palas,

con los niños,

cómo un nombre dijo que moriría

pero vivió y luego marchó.

Lorca dice por qué nací entre espejos.

Darwish dice si tiene que haber luna, que esté alta.

Una vez, mi abuela dejó un pueblo

y en su lugar construyeron un parque acuático.

Una vez dejé mi nombre en la boca de un hombre

y creo que ha llegado el momento de recuperarlo.

Olvida la luna. Estoy diciendo que quiero vivir.

Quiero oír la voz de ella cada mañana.

Quiero música. Quiero vino.

Quiero el acento equivocado, el mar equivocado,

las manos equivocadas en mi garganta.

Eso quiero.

Quiero lo que quiero

y eso es lo más americano de mí.

Estoy diciendo olvida mis manos.

No hay ningún checkpoint cerca.

Yo soy la medianoche pasada,

dos kilómetros al oeste, hacia el agua,

y desde aquí este río podría casi ser un mar

y este país podría casi ser un país.

Y ¿cómo me atrevo a hablar del amor?

¿Dónde están los vestidos ahora?

¿Quién les hace su dobladillo de encaje?

¿Qué manos remiendan el blanco?

¿Qué manos contarán los cuerpos?

¿Quién recordará lo que hicieron?

¿Quién vivirá toda esta vida?

martes, 22 de julio de 2025

"CASTIGAR CON EL SILENCIO HACE DAÑO: CÓMO EVITAR LA 'LEY DEL HIELO' EN LA CRIANZA". Sylvie Pérez Lima (Universitat Oberta de Catalunya), theconversation.com 9 julio 2025

- Baja autoestima y sensación de no ser suficiente.

- Dificultades para establecer relaciones seguras y confiables.

- Miedo al conflicto, evitación emocional o respuestas desproporcionadas en crisis.

- Problemas de comunicación emocional, mostrando incapacidad para expresar o identificar sentimientos.

- Nombrar lo que sentimos, poner palabras antes del silencio y limitarlo en el tiempo: “Estoy muy enfadada, necesito unos minutos para calmarme y después hablamos”.

- Retomar el diálogo siempre, para que el vínculo no sufra. Esto no implica mantener largas conversaciones donde el niño fácilmente puede desconectar. Permitir hablar, ser escuchado y posteriormente poder argumentar desde la protección y el límite sin fisuras.

- Cuidar el tono relacional: a veces, el acto de ignorar proviene del lenguaje no verbal (mirada, gesto, postura). Se debe tener en cuenta para evitar dolor innecesario y para reforzar el modelo de conducta que queremos ofrecer a los pequeños.

- Separar conducta de persona: recordar que el menor no es malo o un desastre o torpe; en todo caso será aquello que ha hecho lo que no está bien.

- Prever y anticipar consecuencias con los menores: avisarles y explicarles qué ocurrirá si se transgrede una norma, los ayuda a autorregularse pero también sirve a los adultos para no tener que improvisar castigos o silencios impulsivos.

- Distribuir el cuidado y la gestión de las dificultades: otro adulto puede contener cuando el principal está desbordado.

lunes, 21 de julio de 2025

"EL MURO". Un cuento de Jean Paul Sartre

domingo, 20 de julio de 2025

"TIEMPO". Un poema de Dulce María Loinaz

1

El beso que no te di

se me ha vuelto estrella dentro…

¡Quién lo pudiera tornar

-y en tu boca… -otra vez beso!

2

Quién pudiera como el río

ser fugitivo y eterno:

Partir, llegar, pasar siempre

y ser siempre el río fresco…

3

Es tarde para la rosa.

Es pronto para el invierno.

Mi hora no está en el reloj…

¡Me quedé fuera del tiempo!…

4

Tarde, pronto, ayer perdido…

mañana inlogrado, incierto

hoy… ¡Medidas que no pueden

fijar, sujetar un beso!…

5

Un kilómetro de luz,

un gramo de pensamiento…

(De noche el reloj que late

es el corazón del tiempo…)

6

Voy a medirme el amor

con una cinta de acero:

Una punta en la montaña

La otra… ¡clávala en el viento!

sábado, 19 de julio de 2025

"LA POESÍA NO VENDE MOTOS". Juan José Millás, El Correo de Andalucía 8 JUL 2025

viernes, 18 de julio de 2025

"DENTRO DE UNA ESMERALDA". Un cuento de José Emilio Pacheco

jueves, 17 de julio de 2025

"CANCIÓN DE LA PROSITUTA". Un poema de Beltort Brech

Señores míos, con diecisiete años

llegué al mercado del amor

y mucho he aprendido.

Malo hubo mucho,

pero ése era el juego.

Aunque hubo Cosas que sí me molestaron

(al fin y al cabo también yo soy persona).

Gracias a Dios todo pasa deprisa,

la pena incluso; también el amor.

¿Dónde están las lágrimas de anoche?

¿Dónde la nieve del año pasado?

2

Claro que con los años una va

más ligera al mercado del amor

y los abraza por rebaños.

Pero los sentimientos

se vuelven sorprendentemente fríos

si se escatiman tanto

(al fin y al cabo no hay provisión que no se acabe).

Gracias a Dios todo pasa deprisa,

la pena incluso; también el amor.

¿Dónde están las lágrimas de anoche?

¿Dónde la nieve del año pasado?

3

Y aunque aprendas bien el trato

en la feria del amor,

transformar el placer en calderilla

nunca resulta fácil.

Pero, bien, se consigue.

Aunque también envejeces mientras tanto

(al fin y al cabo no siempre se tienen diecisiete.)

Gracias a Dios todo pasa deprisa,

la pena incluso; también el amor.

¿Dónde están las lágrimas de anoche?

¿Dónde la nieve del año pasado?

miércoles, 16 de julio de 2025

"LECTURA PROFUNDA EN TIEMPOS DE 'SCROLL': CÓMO VOLVERA LEER CON INTENCIÓN. Nélida Dávila Espuela. Universidad Europea Theconversation.com 26 junio 2025

lunes, 14 de julio de 2025

"TARDE DE AGOSTO". Un cuento de José Emilio Pacheco

domingo, 13 de julio de 2025

"RIMA XXX: ASOMABA A SUS OJOS UNA LÁGRIMA". Un poema de Gustavo Adolfo Bécquer

Asomaba a sus ojos una lágrima

y a mi labio una frase de perdón;

habló el orgullo y se enjugó su llanto,

y la frase en mis labios expiró.

Yo voy por un camino; ella, por otro;pero, al pensar en nuestro mutuo amor,

yo digo aún: ¿Por qué callé aquel día?

Y ella dirá: ¿Por qué no lloré yo?

sábado, 12 de julio de 2025

CHROMOPHOBIA de 1966, un cortometraje que nos muestra los peligros de fascismo con colores, dirgido por Raoul Servais.

viernes, 11 de julio de 2025

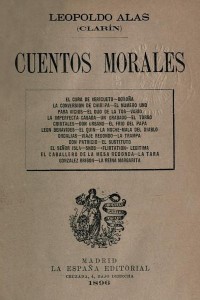

"LA IMPERFECTA CASADA". Un cuento de Leopoldo Alas "Clarín"

jueves, 10 de julio de 2025

"TE ESTOY LLAMANDO". Un poema d Idea Vilariño

Amordesde la sombradesde el doloramorte estoy llamandodesde el pozo asfixiante del recuerdosin nada que me sirva ni te espere.

Te estoy llamandoamorcomo al destinocomo al sueñoa la pazte estoy llamandocon la vozcon el cuerpocon la vidacon todo lo que tengoy que no tengocon desesperacióncon sedcon llantocomo si fueras airey yo me ahogaracomo si fueras luzy me muriera.Desde una noche ciegadesde olvidodesde horas cerradasen lo solosin lágrimas ni amorte estoy llamandocomo a la muerteamorcomo a la muerte.

miércoles, 9 de julio de 2025

"CUÉNTAME NOVELAS". Antonio Muñoz Molina, El País 05 JUL 2025

|

| FRAN PULIDO |

martes, 8 de julio de 2025

"VIAJE ALREDEDOR DEL PORVENIR". Un cuento de César Vallejo

lunes, 7 de julio de 2025

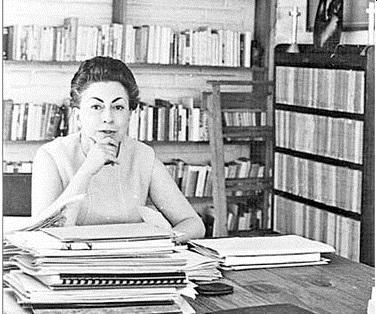

"AUTORRETRATO". Un poema de la poeta mexicana Rosario Castellanos

Yo soy una señora: tratamiento

arduo de conseguir, en mi caso, y más útil

para alternar con los demás que un título

extendido a mi nombre en cualquier academia.

Así, pues, luzco mi trofeo y repito:

yo soy una señora. Gorda o flaca

según las posiciones de los astros,

los ciclos glandulares

y otros fenómenos que no comprendo.

Rubia, si elijo una peluca rubia.

O morena, según la alternativa.

(En realidad, mi pelo encanece, encanece.)

Soy más o menos fea. Eso depende mucho

de la mano que aplica el maquillaje.

Mi apariencia ha cambiado a lo largo del tiempo

—aunque no tanto como dice Weininger

que cambia la apariencia del genio—. Soy mediocre.

Lo cual, por una parte, me exime de enemigos

y, por la otra, me da la devoción

de algún admirador y la amistad

de esos hombres que hablan por teléfono

y envían largas cartas de felicitación.

Que beben lentamente whisky sobre las rocas

y charlan de política y de literatura.

Amigas... hmmm... a veces, raras veces

y en muy pequeñas dosis.

En general, rehúyo los espejos.

Me dirían lo de siempre: que me visto muy mal

y que hago el ridículo

cuando pretendo coquetear con alguien.

Soy madre de Gabriel: ya usted sabe, ese niño

que un día se erigirá en juez inapelable

y que acaso, además, ejerza de verdugo.

Mientras tanto lo amo.

Escribo. Este poema. Y otros. Y otros.

Hablo desde una cátedra.

Colaboro en revistas de mi especialidad

y un día a la semana publico en un periódico.

Vivo enfrente del Bosque. Pero casi

nunca vuelvo los ojos para mirarlo. Y nunca

atravieso la calle que me separa de él

y paseo y respiro y acaricio

la corteza rugosa de los árboles.

Sé que es obligatorio escuchar música

pero la eludo con frecuencia. Sé

que es bueno ver pintura

pero no voy jamás a las exposiciones

ni al estreno teatral ni al cine-club.

Prefiero estar aquí, como ahora, leyendo

y, si apago la luz, pensando un rato

en musarañas y otros menesteres.

Sufro más bien por hábito, por herencia, por no

diferenciarme más de mis congéneres

que por causas concretas.

Sería feliz si yo supiera cómo.

Es decir, si me hubieran enseñado los gestos,

los parlamentos, las decoraciones.

En cambio me enseñaron a llorar. Pero el llanto

es en mí un mecanismo descompuesto

y no lloro en la cámara mortuoria

ni en la ocasión sublime ni frente a la catástrofe.

Lloro cuando se quema el arroz o cuando pierdo

el último recibo del impuesto predial.

sábado, 5 de julio de 2025

"CÓMO REFORZAR EL APRENDIZAJE DE LA LECTURA EN CASA Y EN EL AULA". Cristina de la Peña Álvarez, Universidad Internacional de La Rioja. Theconversation.com

- Repetir ritmos con palmadas. Facilita la planificación, la discriminación de sonidos, la atención auditiva y la secuenciación.

- Cantar canciones. Beneficia la discriminación auditiva, la memoria de trabajo verbal, la memoria a corto y largo plazo auditiva y la articulación de fonemas.

- Asignar un signo a un objeto o imagen e ir incorporando nuevos sin dejar de repetir los anteriores. Por ejemplo, Alicia levanta las manos; Cristina nombra a Alicia y levanta las manos y da una palmada; Celia nombra a Alicia y levanta las manos, nombra a Cristina y da una palmada y se agacha… Este ejercicio facilita el desarrollo de la atención auditiva y visual, la discriminación de palabras y sonidos, la planificación, la flexibilidad cognitiva, la memoria visual y auditiva y la orientación visoespacial.

- Bailar y ante una indicación permanecer quietos. Favorece la inhibición, la autorregulación, la atención auditiva, la memoria de trabajo verbal, la coordinación general y específica del cuerpo y el esquema corporal.

- Contar números hacia atrás de tres en tres: mejora la memoria de trabajo verbal, la planificación, la atención y el conocimiento de los números. A partir de 4-5 años, se podría iniciar desde el número diez y, con la edad, ir aumentando progresivamente el número inicial de partida.

- Jugar al tangram, un rompecabezas con varias piezas de formas diferentes con las que se pueden formar figuras. Por ejemplo, crear un perro con seis piezas de distintas formas. Este juego entrena la orientación visual y espacial, creatividad, resolución de problemas, atención visual, autorregulación y reconocimiento de formas geométricas. CONTINUAR LEYENDO

viernes, 4 de julio de 2025

-

El cuento transcurre en un espacio acotado, un hotel al que suelen concurrir viajantes de comercio. Un lugar de tránsito. Todo hace pensa...

-

Llegaban por bandadas las torcazas a la hacienda y el ruido de sus alas azotaba el techo de calamina. En cambio las calandrias llegaban s...

-

Saltó la barda de su casa. Detrás del solar de doña Luz estaba la calle; la otra calle, con sus piedras untadas de sol, que se hacían musica...

-

MIS HIJOS ME TRAEN FLORES DE PLÁSTICO Os enseñé muy pocas cosas. (Se hacen proyectos..., se imagina..., se sueña... La realidad es difer...

-

DESCARGAR ÁLBUM ILUSTRADO DESCARGAR VERSIÓN CON LENGUA DE SEÑAS DE ARGENTINA