https://letraslibres.com/revista/la-vida-eterna-de-dorothy-parker/01/08/2024/

Lo extraordinario de la vida y obra de Parker es su tendencia innata a la insatisfacción: ser querida por los lectores no le proporcionaba algo parecido a la felicidad.

Cuatro son las ocasiones en que Dorothy Parker intentó suicidarse. Cuatro, al menos, que hayan quedado acreditadas en la cronología de su vida: 1923, 1926, 1930, 1932… Tal vez hubo más. Es posible que su entonces fulgurante figura pública convirtiera en públicos esos intentos frustrados. La muerte palpita en toda su obra, a veces de forma deliberadamente cómica, y se deja ver en los poemas que la convirtieron en un personaje popular gracias a una habilidad innata para realizar un giro inesperado en el último verso con el que provocar una sonrisa, una duda o un pensamiento.

Razors pain you;

Las navajas de afeitar te duelen;

Rivers are damp;

Los ríos están húmedos;

Acids stain you;

Los ácidos te manchan;

And drugs cause cramps.

Y las drogas causan calambres.

Guns aren’t lawful;

Las armas no son legales;

Nooses give;

Las sogas dan;

Gas smells awful;

El gas huele horrible;

You might as well live.

Más vale que vivas.

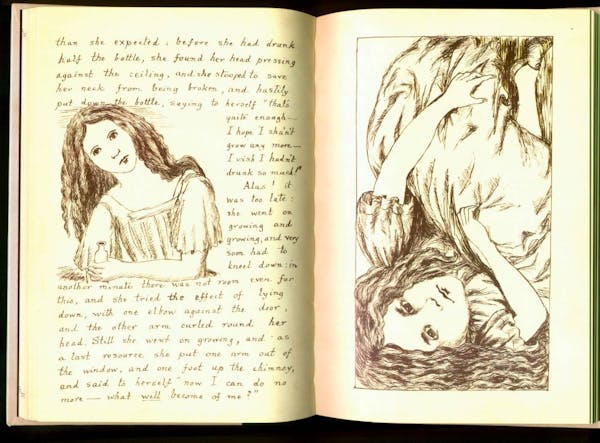

Dorothy Parker, de cuna apellidada Rothschild, nació en Nueva Jersey un 22 de agosto de 1893, en uno de esos días del final de verano en que los neoyorquinos abandonan la ciudad aprovechando las minivacaciones en torno al Labor Day, pero enseguida, como así sigue sucediendo, regresaron a su barrio, el Upper West Side, en el que se desarrollaría gran parte de la vida de la escritora que ha representado de manera más vehemente el espíritu de la ciudad, o de aquella ciudad que fue y ya no será. De padre judío y de madre católica, la pequeña Dorothy se quedó huérfana de madre a los cinco años y, a pesar de crecer en el seno de una familia acomodada y numerosa, la mala relación con la madrastra generó en ella un sentido incurable de soledad que la acompañó toda su vida. Célebres son los versos en los que dice: “Childhood… If I wrote about mine you wouldn’t sit in the same room with me. / Niñez... Si escribiera sobre la mía, no te sentarías en la misma habitación que yo.”Dorothy abandonó los estudios antes de acabar el bachillerato, ya que de los catorce a los veinte años se dedicó a cuidar a su padre, por el que sentía devoción, y aunque no se sabe mucho de aquel tiempo de vida recogida sí dejó constancia de la cultura que adquirió en soledad (But, by God, I read / Pero, por Dios, leí) y de los títulos que cimentaron su vocación, entre ellos, Vanity Fair, de Thackeray, que aseguraba haber leído más de una docena de veces.

Al morir el padre, la economía familiar se derrumba y ella comienza su vida errante de pensiones buscando la manera de ganarse la vida; en un primer momento, toca el piano en un estudio de baile, pero enseguida procura adentrarse en el universo que a ella le interesa, el de la escritura, por el que ha mostrado una habilidad precoz, en concreto, componiendo el tipo de poemas que por aquel entonces se había convertido en un género muy popular (light verse) que los lectores lograban aprender de memoria porque respondían a rimas en las que el ingenio chocante era su mayor gancho. Se casa muy joven con Edwin Pond Parker, del que se separaría poco tiempo después mateniendo un apellido que le borra unos orígenes judíos por los que no sentía excesivo apego. No pasó mucho tiempo hasta que la joven neoyorquina consiguió su primer empleo en Vogue, luego en Vanity Fair y, más tarde, fue el mítico editor Harold Ross quien le echaría el lazo para su recién nacida revista The New Yorker, en la que colaboraría escribiendo poemas, cuentos y críticas, y prestando su creciente prestigio al éxito de la publicación, porque a los 32 años Parker ya era una insólita celebridad que había hecho historia en el mundo de la edición convirtiendo su primer libro de poemas, Enough rope, en un best seller.

Lo extraordinario de la vida y obra de Parker es su tendencia innata a la insatisfacción: ser querida por los lectores no le proporcionaba algo parecido a la felicidad. La imagen de mujer alegre, segura de sí misma, que proyectaba una escritura valiente y sarcástica en la que ella parecía estar exhibiendo en primera persona y sin tapujos su propia experiencia enmascaraba a esa otra que sufría depresiones frecuentes, agravadas por el exceso de ingesta alcohólica que favoreció en parte la ley seca. Las chicas que la escritora retrató en sus cuentos tienen un cierto parecido a ella, frecuentan los speakeasy (tabernas clandestinas), viven de noche, quieren parecer frívolas y despreocupadas pero son obsesivas, dependen de amores condenados al fracaso y pasan la vida esperando visitas o llamadas de teléfono que las salven de su angustia. La diferencia es que esas mujeres que protagonizan los relatos de Parker viven precariamente, a menudo lampando y a la espera de ser mantenidas por un señor casado, mientras que la escritora llevaba la angustia en el alma más que en el bolsillo dado que, al menos, en esa época brillante de sus tres décadas de esplendor, veinte, treinta y cuarenta, gana dinero y lo dilapida. Pero la melancolía se palpa en cada historia. Así lo entendió Augusto Monterroso cuando seleccionó “Big blonde” (“Una rubia imponente”) para su antología de cuentos tristes, un cuento que obtuvo el prestigioso premio O. Henry, protagonizado por una de sus chicas superficiales, una de sus sports, que se buscan la vida entreteniendo a los hombres, viviendo de sus regalos a cambio de mostrarse siempre alegres y chispeantes, chicas que acaban siendo víctimas de una vida solo posible mientras dura la juventud.

“Su inteligencia es la inteligencia de su tiempo y su ciudad”, dijo el crítico Edmund Wilson, algo que aun siendo halagador y cierto la reduce a la consideración de una escritora atrapada en una época. Es verdad que los poemas de Parker están íntimamente ligados a los musicales de Broadway, a la música con la que genios como Cole Porter, los Gershwin o Irving Berlin contribuyeron a crear la banda sonora de una irrepetible etapa de talento abrumador que vibraba a pesar de la ley seca, de la gran depresión, de la guerra. El Nueva York de la comedia y del jazz está presente en el habla, en la música y la escritura y Parker es una de las cabecillas de ese momento irrepetible, con la misma autoridad con la que presidía la célebre mesa redonda del Algonquin en la que bullían cada noche unas mentes inspiradas por el ingenio alcoholizado de escritores y artistas, muchos de ellos abocados a ser derrotados por la mala vida. Robert Benchley, humorista y actor, se convirtió en su segundo marido, en un amor de idas y venidas, tan duradero como desequilibrado. Alrededor de aquella mesa se despachaban críticas feroces a las comedias estrenadas al otro lado de la calle. De aquella pareja, Benchley y Parker, brotaron guiones para películas como Ha nacido una estrella y tantos otros que fueron nominados en los premios Oscar.

Si imaginamos que el éxito proporciona la felicidad no podemos entender la complejidad de esta mujer de poderoso talento. Si bien ella habló la lengua de su tiempo, como dijo Wilson, creo que es ahora cuando podemos apreciar la hondura y la melancolía que se camuflan tras el humor. Tampoco estaría completo un retrato de Parker sin hacer referencia a su compromiso cívico: desde el apoyo a la república española, que inspiró el cuento “Soldados de la República”, a su decidida defensa de la causa de los derechos civiles. Tal era su admiración por Martin Luther King que tras morir su marido y sin herederos directos decidió dejarle su legado. King respondió a este regalo inesperado con sorpresa, porque no la conocía, también con agradecimiento. Algunos de los mejores cuentos de Parker están dedicados a esas mujeres negras de servicio que por una miseria vagaban de piso en piso en el acelerado Manhattan, trabajando para personas que o no las veían o las miraban con indisimulado desprecio.

Los últimos años de Dorothy Parker son los de una mujer que sucumbió a un total acabamiento físico. Las imágenes que ilustran el deterioro nos impresionan. Su escritura fue languideciendo, perdiendo ligereza y brillo, mostrando la espesura de una mente alcoholizada. Sobrevivió los últimos años gracias a la caridad de la millonaria Gloria Vanderbilt en una pequeña habitación de hotel con la compañía de uno de esos perros que la acompañaron en la borrachera nocturna y en la soledad de la vejez. Los perros y los caballos aparecen con frecuencia en la escritura de Parker, siempre observados con compasión y respeto.

Poco antes de morir de un paro cardiaco, le pidió a su amiga la guionista Lillian Hellman que se hiciera cargo de organizar su legado para que llegara a manos de King, pero Hellman, siempre una mujer de lealtad dudosa, descubriendo tras su muerte que en ese legado no había bienes económicamente rentables, se deshizo de su ropa, libros, cuadernos y objetos personales. Una decisión sorprendente tratándose de alguien a quien se le supone una sensibilidad por los recuerdos de una colega. Hellman tampoco atendió a la petición de Parker de ser incinerada sin actos de despedida y le organizó un rimbombante velatorio pagado por Vanderbilt en el que Parker lucía en su ataúd una especie de kimono bordado en oro. Algunas celebridades de la cultura aparecieron por allí a despedir a la escritora que había sido ya olvidada hacía tiempo, tanto que el bicho de Truman Capote comentó: “¿Ha fallecido? Yo creí que ya estaba muerta.” Lo curioso es que tras el acto fue incinerada y como nadie se hizo cargo de las cenizas estas acabaron olvidadas en la oficina de un abogado con quien ella había tenido relación. Ahí estuvieron, en un cajón, hasta los años ochenta, cuando la columnista Lillian Ross, enterada del insólito abandono de los restos de su vieja compañera, escribió un artículo que hizo que la naacp, la National Association for the Advancement of Colored People, se ofreciera a hacerse cargo y llevara el jarrón mortuorio a un cementerio en Baltimore donde están enterradas personalidades negras de los derechos civiles. Y ahí permaneció con una frase grabada en agradecimiento a su aportación a la lucha por la igualdad hasta que un lector empedernido de Parker, creador de la Dorothy Parker Society, tuvo noticia hace tres años de que iban a trasladar ese mausoleo a otro lugar y temiendo que la escritora quedara de nuevo en el olvido localizó a unas ancianas sobrinas nietas que a su vez descubrieron que la familia Rothschild guardaba un lugar reservado para ella en el cementerio Woodlawn del Bronx. Financiando la lápida con el dinero obtenido por un merchandising en el que destacan unas camisetas con la caricatura que de la escritora dibujó el gran Al Hirschfeld, también artista de aquella época gloriosa, y con rutas guiadas por el Nueva York de la escritora lograron devolver a la neoyorquina a la ciudad que alimentó su obra. Estos son los versos que se han inscrito en su lápida:

Leave for her a red young rose.

Déjale una rosa roja joven.

Go your way and save your pity.

Sigue tu camino y guarda tu lástima.

She is happy, for she knows

Ella es feliz, porque sabe

That her dust is very pretty.

que su polvo es muy bonito.

Los responsables del Cementerio del Bronx esperan que cada año acudan a rendir honor a Parker esos lectores que siguen encontrando sentido a la música de sus palabras, que se emocionan con ese humor teñido de melancolía. Historias de mujeres que siguen conmoviéndonos porque no se han quedado como mariposas enmarcadas en aquel tiempo. Las costumbres cambian, las mujeres y los hombres van igualando sus pasos, pero los seres humanos seguimos sacudidos por los mismos sentimientos, desilusiones, neurosis y por una indefectible incapacidad para encontrar sosiego.

Hace ya una década decidí seguir los pasos de Dorothy Parker. Me emocionaba pensar que vivía cerca de su universo. Visité su hogar familiar, el colegio, que seguía en pie, y luego, yendo hacia el sur, las oficinas de The New Yorker, comprobando con tristeza que su nombre no estaba incluido en la placa de los ilustres colaboradores que hicieron de esa revista lo que ha sido y lo que es. Espero que alguien haya reparado en ese indignante descuido. También fui, fuimos, muchas veces al Hotel Algonquin. Sigue la mesa redonda, pero el hotel ha perdido parte de su encanto al haber cerrado el Oak Room, un pequeño y nostálgico club de jazz donde aún se podía sentir la magia del viejo Nueva York. Comprobé, con alegría, que los libros de la escritora gozan de buena salud, The Portable Dorothy Parker sigue reeditándose y los derechos van, con toda justicia, a la naacp, como ella hubiera deseado. Ahora sé que ese olvido en el que cayó por un tiempo fue en parte provocado porque escritores que debían haber mostrado su agradecimiento o su deuda públicamente por haber inventado una manera de narrar la ciudad no lo hicieron, y a veces en la literatura ocurre eso: hay obras que no trascienden no porque hayan caducado sino por la mezquindad de quienes debieran defenderlas.

Siento que se está generando una nueva lectura de sus cuentos, que encuentran una vida plena más allá del irrepetible tiempo en el que fueron creados. Su voz irónica, audaz, atrevida nos sigue interpelando: “Londres es orgulloso, París se ha rendido, pero Nueva York es siempre esperanzador, siempre te hace creer que algo bueno está a punto de pasar y que hay que darse prisa para encontrarlo.” Recuerdo que yo también lo creía así, exactamente así.