|

| Enrique Flores |

La decadencia de la capacidad de lectura en la era digital conlleva una peor comprensión de la realidad y una oportunidad para el populismo

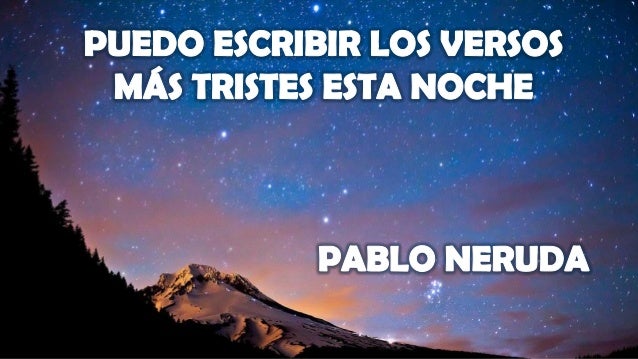

“Es indudable que cada generación se cree destinada a rehacer el mundo. La mía, sin embargo, sabe que no lo hará. Pero quizá su tarea sea aún mayor: consiste en evitar que el mundo se destruya”.

Así se expresaba Albert Camus al recibir el Premio Nobel de Literatura en un discurso que se ha convertido en emblema de compromiso intelectual. Era 1957, y el gran escritor franco-argelino hablaba en nombre de una generación que nació con la Primera Guerra Mundial,

entró en la edad adulta con la Segunda y alcanzó más tarde la madurez “en un mundo amenazado por la destrucción nuclear”. Ninguno de nosotros puede imaginar siquiera lo que debe significar vivir a la sombra de esa inmensa devastación y, sin embargo, creo que sería poco honesto negar que muchos de nosotros, pese a haber vivido el más largo período de paz y prosperidad que ha conocido Europa Occidental, exponentes de una generación tan fatua como trágica fue la de Camus, suscribiríamos hoy, con razón o sin ella, su dramática afirmación.

Respecto a la naturaleza del compromiso con el que la literatura debía contribuir a impedir la destrucción, el autor de

El extranjero y

La peste no tenía dudas: ponerse al servicio de la verdad y de la libertad, rechazar la mentira y resistir a la opresión. Y aquí Camus nos deja atrás porque, en ese sentido —hay que admitirlo con la misma honestidad—, nosotros, en cambio, albergamos muchas dudas. ¿Qué significa servir a la libertad en una época en la que la política soberanista triunfa por doquier reivindicando precisamente de manera obscena la libertad de suprimir y humillar la libertad ajena? ¿

Y cómo podemos servir a la verdad en una era de posverdad, cuando no se trata ya de contrarrestar la falsedad, sino de evitar ahogarnos en una avalancha mediática de emotividad, prejuicios e ideología que niega en su propia raíz los hechos objetivos, la ciencia y el conocimiento como fundamento de las creencias colectivas, sustituye el contacto con la realidad por las burbujas informativas de las redes sociales y multiplica exponencialmente noticias falsas e imágenes falsas del mundo hasta el punto de volver la verdad no solo indetectable, sino incluso irrelevante, o mejor aún, impertinente?

No se trata de preguntas retóricas; no hay una respuesta implícita en ellas. Si acaso, suenan a plegarias sin respuesta. Mientras tanto, a medida que las certezas del siglo XX se van entenebreciendo, el nuevo siglo y milenio hacen cada vez más evidente la conexión entre literatura y democracia. Quizá valga la pena reiterarlo.

Es bien sabido que, durante los últimos cinco siglos, el proceso de alfabetización de masas,

combinado con la difusión de la práctica de la escritura y la lectura, creó las condiciones para el nacimiento de la democracia. Entre las diversas formas de expresión generativa de soberanía popular, quizá el periodismo y la novela se cuenten entre las que han hecho la mayor contribución a ello. El periodismo, porque la opinión pública occidental —que cuestiona y critica el poder— nació a principios de la era moderna del encuentro entre periódicos y cafés, entendidos como lugares de debate público abierto sobre temas de interés colectivo. La novela, porque hereda el aliento de la épica, por más que reemplace la poesía con la prosa, y las espléndidas y memorables hazañas de los héroes con los sucesos cotidianos y oscuros de la gente humilde y común. La novela —el paraíso de los individuos— prospera, por lo tanto, como una forma literaria eminentemente democrática, que afirma el principio sin precedentes de que toda vida merece ser contada, y por si fuera poco, en cualquier forma, incluso y sobre todo mediante un lenguaje popular, en consonancia con sus modernos antihéroes.

Menos conocido, en cambio, es el hecho de que, en tan solo veinte años de este nuevo siglo,

el triunfo de las redes sociales ha generado ya un masivo resurgimiento del analfabetismo literario. Y, sin embargo, es una realidad. La neurociencia ha demostrado desde hace tiempo que la lectura rápida de atención superficial y la lectura orientada —las modalidades que la web requiere y promueve— incapacitan, incluso al nivel de los circuitos neuronales, las habilidades de lectura profunda exigidas y cultivadas por textos complejos, ya se trate de novelas literarias, artículos periodísticos de profundización o ensayos científicos. El declive de la capacidad de lectura profunda se ve acompañado por un verdadero declive de las capacidades intelectuales fundamentales: los niños nativos de entornos saturados de información digitalizada al instante, o los adultos con un resurgido analfabetismo funcional, no solo no comprenden ya lo que leen, sino que pierden asimismo las capacidades cognitivas para analizar y seleccionar información, para reflexionar sobre los niveles de significado, para extraer inferencias, concentrarse, sintetizar y recordar, para ejercer el pensamiento crítico. Ya ni siquiera son capaces de empatizar con personajes y autores de narrativas complejas; es decir, ya no son capaces de identificarse con las vidas ajenas.

En definitiva, masas cada vez mayores de contemporáneos nuestros no solo no son aptos ya para las prácticas de lectura que han favorecido en los últimos cinco siglos el desarrollo de la democracia liberal en Occidente, sino que han perdido incluso las facultades mentales que han moldeado el desarrollo intelectual de la especie humana durante los últimos 5.000 años. Atrapados en cámaras de eco donde los algoritmos de los motores de búsqueda solo les proporcionan fragmentos de información que refuerzan opiniones previas, a merced de miedos paranoicos, de creencias irracionales y de emociones evanescentes que los aíslan de perspectivas alternativas, del conocimiento, de la memoria del pasado, de la esperanza en el futuro y, en última instancia, del mundo, los “analfabetos digitales” vegetan, olvidadizos y crédulos, agresivos e ignorantes, oprimidos y opresores, como idiotas cósmicos.

Y no, no es esta una fantasía de un futuro distópico. Es la realidad de nuestro distópico presente. Los resultados de un reciente estudio realizado por la Universidad de Florida y el University College de Londres sobre hábitos de lectura indican que, en los Estados Unidos, el número de personas que dedican parte de su tiempo, aunque sea mínimo, a la lectura, siempre que lo hagan por libre elección y no por motivos de estudio o trabajo, ha disminuido un 40% en 20 años. ¿Es, entonces, casualidad que Estados Unidos, bajo la segunda presidencia de Trump, represente la punta de lanza del vasto movimiento occidental para demoler la democracia liberal?

Esta sí que es una pregunta retórica. La respuesta está implícita e implica un juicio: no, no es casualidad. No es casualidad porque existe un vínculo, causal e histórico, entre el desarrollo de la literatura (en la acepción más amplia del término) y el desarrollo de la democracia. Y también existe un vínculo entre el declive de ambas. Por primera vez desde hace cinco siglos, la base de la pirámide de lectores no está ampliándose, sino reduciéndose. No puede caber ninguna duda de que la capacidad de leer en profundidad ha acompañado, a lo largo de las edades moderna y contemporánea, el advenimiento de una sociedad abierta y de los sistemas democráticos. No es menos indudable que la pérdida de esa capacidad acompaña y contribuye, hoy en día, a su ocaso.

Por lo demás, hace cien años, el auge del fascismo, en Italia y más tarde en Europa, se vio preparado por una astuta, vigorosa y aciaga operación lingüística de brutal simplificación ideológica de la complejidad de la realidad moderna. Benito Mussolini, antes de ser cabecilla de una banda y dictador, fue un periodista brillante y disruptivo.

Revolucionó el lenguaje de la comunicación política de la época, imponiendo una simplificación brutal pero tremendamente efectiva. De oraciones cortas —sujeto, verbo, objeto directo— siempre precedidas del pronombre “yo”, lo que introdujo la pretendida identificación total entre líder y pueblo, desprovista de cualquier preocupación por la coherencia ontológica con la realidad o por la coherencia cronológica con lo dicho ayer o lo que se diría mañana. Cada frase, un eslogan; cada eslogan, una gota de odio. Era un lenguaje al servicio de una política del miedo, vehículo para una propaganda tan tosca como efectiva: todos los problemas del mundo reducidos a uno solo, ese problema a un enemigo, ese enemigo a un extranjero, ese extranjero a una amenaza existencial y, por lo tanto, susceptible de ser eliminado. Cien años después, el populismo soberanista se hace eco de ello en los cuatro puntos cardinales del planeta.

Y así, como glosa ante todo esto, para retomar las palabras de Camus, ¿en qué consiste hoy “la misión del escritor”? Sigue consistiendo en servir a la verdad y a la libertad, en resistir a la opresión y en disipar las mentiras. Sabiendo —con melancólica conciencia— que, al hacerlo, el siglo lo condena a dirigirse a una minoría. Una minoría numerosa, no cabe duda, compuesta por millones de personas, no por miles, pero una minoría, al fin y al cabo. Y, además, una minoría en declive. Sin esperanza de convertirse en mayoría. Al comienzo de la era moderna, y durante un largo período de esta, los lectores eran una minoría de privilegiados. Al final, se han convertido en una minoría de derrelictos, abandonados por las despiadadas corrientes —políticas y tecnológicas— de la nueva era.

¿Sugiero entonces una aristocracia de lectores? En absoluto. Confío y creo, más bien, en una democracia de los lectores. Vislumbro un presente, y un futuro próximo, en el que ciudadanos aún capaces de leer con profundidad —y, por tanto, de analizar, discernir, criticar, pensar, incluso de empatizar con los demás, con esa humanidad ajena a la que todo autor siempre dedica y destina su libro—, por más que en minoría, logren, con la memoria del pasado, la inteligencia de las cosas y el fervor de la lucha, salvaguardar la democracia. ¿Puede y debe la democracia ser salvada por una minoría? No lo sé, pero espero que sí.

Me parece un auspicio coherente con el deber que sentía Camus cuando afirmaba que el escritor, por definición, no puede ponerse al servicio de quienes hacen la historia porque está al servicio de quienes la padecen. Ya sean estos los últimos lectores de Occidente o incluso los nuevos analfabetos digitales que se engañan a sí mismos pensando que la dominan.

Antonio Scurati es escritor. Su último libro es el ensayo Fascismo y populismo (Debate). Este texto es su el discurso de aceptación de la medalla del Círculo de Bellas Artes de Madrid

Traducción de Carlos Gumpert.