-"No es posible crecer en la intolerancia. El educador coherentemente progresista sabe que estar demasiado seguro de sus certezas puede conducirlo a considerar que fuera de ellas no hay salvación. El intolerante es autoritario y mesiánico. Por eso mismo en nada ayuda al desarrollo de la democracia." (Paulo Freire). - "Las razones no se transmiten, se engendran, por cooperación, en el diálogo." (Antonio Machado). - “La ética no se dice, la ética se muestra”. (Wittgenstein)

Páginas

jueves, 29 de diciembre de 2022

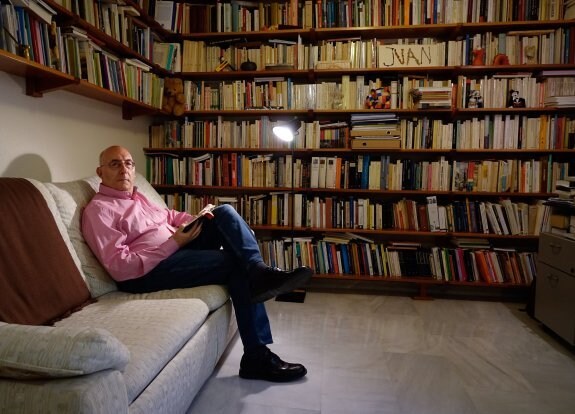

Fuera de sí, un artículo de Juan Mata.

lunes, 10 de mayo de 2021

La memoria en las palabras, un interesante artículo de Juan Mata.

martes, 11 de agosto de 2020

LA EDUCACIÓN COMO LECTURA, un artículo de Juan Mata

Cualquier reflexión en torno a la educación y la lectura debería partir del hecho de que la lectura ha dejado de presentarse con la «L» mayúscula que la ha caracterizado prácticamente hasta la segunda mitad del siglo XX y se ofrece ahora con una modesta «l» minúscula que, no obstante, la ha hecho más accesible y plural. Más contradictoria también. Esa «minuscularidad» de la lectura tiene el inconveniente, o quizá la ventaja, de presentarla como una práctica cultural cada vez más compleja y más vulnerable. Por otra parte, la educación, tal como se ha venido entendiendo hasta nuestros días, se consideraba la puerta que permitía el acceso al caudal de los libros y, por tanto, de la gran cultura, cuyo fruto cierto era la emancipación individual y social. Educación y lectura constituían un emparejamiento indudable, prometedor. Ya no ocurre exactamente igual. Esa consideración humanista de la educación y la lectura ha perdido influencia. No constituye ya la principal referencia de los discursos pedagógicos o literarios, aunque sigue inspirando la actividad de miles de personas en todo el mundo. La cuestión ahora es dilucidar si la educación puede seguir haciendo algo por la lectura. Y en qué términos. Tratar de aclarar algunos de esos extremos, aquellos en los que están en juego el porvenir de una relación tenida hasta ahora como incuestionable, es el propósito de este artículo. ACCEDER AL ARTÍCULO

miércoles, 22 de julio de 2020

Lectura, Educación literaria y Ética Democrática, un artículo de Juan Mata. Universidad de Granada.

lunes, 23 de septiembre de 2019

"Lo que vale una vida", un poema del poeta recientemente fallecido Rafael Juárez y un artículo a modo de epitafio de Juan Mata publicado en el diario "Granada Hoy".

"Lo que vale una vida"

Estoy en esa edad en la que un hombre quiere,

Y al júbilo prefiere la callada alegría

y a la pasión que mata, la renuncia que hiere.

Vivir entre las cosas, mientras que el tiempo pasa

-cada vez menos tiempo para las mismas cosas-

y elegir las que valen una vida: las rosas

y los libros de versos, y el viaje y la casa.

Hasta ahora he vivido perdido en el mañana

-seré, seré, decía- o en el pasado -he sido

o pude ser, pensaba- y el mundo se me iba.

Ahora estoy en la edad en la que una ventana

es cualquier aventura, y un regalo el olvido.

Ya no quiero más luz que tu luz mientras viva.

Desde AQUÍ puedes acceder al artículo que ha escrito Juan Mata en el periódico "Granada Hoy" acerca de este gran poeta y que ha titulado: "La sencilla hondura".

miércoles, 15 de mayo de 2019

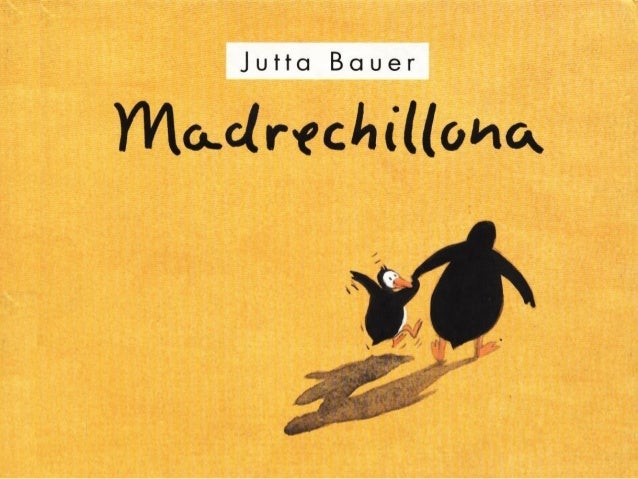

Gritos, vejaciones, perdón, un artículo de Juan Mata publicado en CLIJ191.

He visto a niños de 2, 3, 4 años embelesados ante espectáculos de teatro y danza como Toc, Toc, Toc o Pedro y el lobo o I colo ri dell'acqua o Mua, mua; 'he visto a niños de 7 y 8 años silenciosos y felices ante obras de Alexander Calder o Joan Miró; he visto a niños de todas las edades intensamente atentos a la lectura, realizada por sí mismos o por adultos, de cuentos como No es fácil, pequeña ardilla, Elmer o El lugar más bonito del mundo. Son observaciones personales y por tanto no tienen valor demostrativo, pero han sido tan reveladoras e incontestables esas experiencias que me afirman en la convicción de que la acostumbrada muralla que elevamos entre el mundo adulto y el infantil, "eso no lo entienden los niños", tiene más que ver con los prejuicios y las perezas de los mayores que con las capacidades intelectuales y emotivas de la infancia.

He visto a niños de 2, 3, 4 años embelesados ante espectáculos de teatro y danza como Toc, Toc, Toc o Pedro y el lobo o I colo ri dell'acqua o Mua, mua; 'he visto a niños de 7 y 8 años silenciosos y felices ante obras de Alexander Calder o Joan Miró; he visto a niños de todas las edades intensamente atentos a la lectura, realizada por sí mismos o por adultos, de cuentos como No es fácil, pequeña ardilla, Elmer o El lugar más bonito del mundo. Son observaciones personales y por tanto no tienen valor demostrativo, pero han sido tan reveladoras e incontestables esas experiencias que me afirman en la convicción de que la acostumbrada muralla que elevamos entre el mundo adulto y el infantil, "eso no lo entienden los niños", tiene más que ver con los prejuicios y las perezas de los mayores que con las capacidades intelectuales y emotivas de la infancia. miércoles, 21 de junio de 2017

Una aproximación a la Literatura Infantil desde las Neurociencias. Un magnífico artículo de Juan Mata (Universidad de Granada).

lunes, 12 de junio de 2017

Neurociencia, lectura y literatura infantil. Un artículo de Juan Mata, Universidad de Granada.

domingo, 2 de abril de 2017

Leer con otros. Un interesante artículo de Juan Mata (Universidad de Granada) en RESED (Revista de Estudios Socioeducativos).

domingo, 22 de febrero de 2015

Celebramos el II Encuentro de Clubes de Lectura y Tertulias Literarias Dialógicas de La Rioja

-

El cuento transcurre en un espacio acotado, un hotel al que suelen concurrir viajantes de comercio. Un lugar de tránsito. Todo hace pensa...

-

Llegaban por bandadas las torcazas a la hacienda y el ruido de sus alas azotaba el techo de calamina. En cambio las calandrias llegaban s...

-

La vi cuando estaba a punto de cruzar la avenida. Estaba entre un montón de basura, abandonada sobre las raíces de un árbol. Los estudiantes...

-

Saltó la barda de su casa. Detrás del solar de doña Luz estaba la calle; la otra calle, con sus piedras untadas de sol, que se hacían musica...

-

Entre los personajes más célebres de la literatura oral, del folklore popular, está el hombre lobo o lobizón, que tiene también versiones fe...