-"No es posible crecer en la intolerancia. El educador coherentemente progresista sabe que estar demasiado seguro de sus certezas puede conducirlo a considerar que fuera de ellas no hay salvación. El intolerante es autoritario y mesiánico. Por eso mismo en nada ayuda al desarrollo de la democracia." (Paulo Freire). - "Las razones no se transmiten, se engendran, por cooperación, en el diálogo." (Antonio Machado). - “La ética no se dice, la ética se muestra”. (Wittgenstein)

Páginas

miércoles, 26 de junio de 2024

"DESPLAZAR LA LUNA: MI NOCHE EN EL MUSEO DE LA ACRÓPOLIS". Un libro de Andrea Marcolongo

lunes, 18 de septiembre de 2023

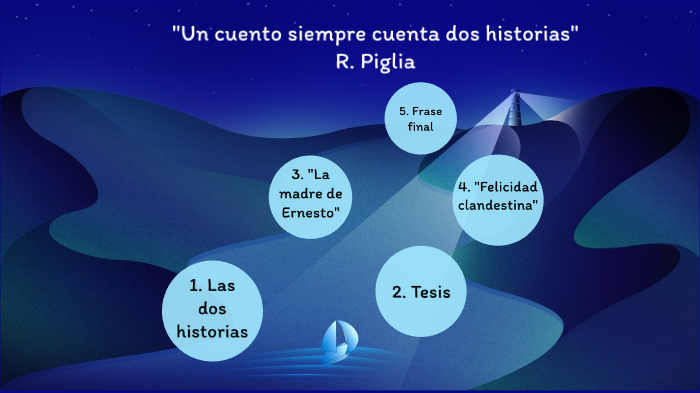

"TESIS SOBRE EL CUENTO. Los dos hilos: Análisis de las dos historias" Ricardo Pligia

jueves, 7 de septiembre de 2023

UNA BIBLIOTECA: "UN LUGAR DONDE PERDER LA INOCENCIA, SIN PERDER LA VIRGINIDAD". Piedad Bonnett

viernes, 4 de agosto de 2023

"SOBRE EL DUELO·. Un ensayo de Chimamanda Ngozi Adichie

En este emotivo y poderoso ensayo, que nace de un artículo publicado enTheNew Yorker, la autora nigeriana pone palabras al inenarrable grado de dolor causado por la repentina muerte de su padre en Nigeria: la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19 impidió que la autora pudiese salir de Estados Unidos para reunirse con su familia.

domingo, 30 de julio de 2023

"LEER Y DEJAR DECIR". Texto que la escritora boliviana Claudia Peña Claros leyó en las III Jornadas de Literatura Boliviana

miércoles, 17 de noviembre de 2021

QUERIDA IJEAWELE. CÓMO EDUCAR EN EL FEMINISMO. Un texto de Chimamanda Ngozi Adichie.

domingo, 14 de noviembre de 2021

EL PELIGRO DE LA HISTORIA ÚNICA. Chimamanda Ngozi Adichie.

martes, 24 de noviembre de 2020

"La Ilíada o el poema de la fuerza". Un original y profundo ensayo sobre la obra de Homero de Simone Weil.

... los caballos

haciendo resonar los carros vacíos por los caminos de la guerra.

en duelo de sus conductores sin reproche. Ellos sobre la tierra

yacían, de los buitres más queridos que de sus esposas.

El héroe es una cosa arrastrada tras un carro en el polvo:

... Alrededor, los cabellosnegros estaban esparcidos, y la cabeza entera en el polvoyacía, antes encantadora; ahora Zeus a sus enemigoshabía permitido envilecerla en su tierra natal.

Su alma fuera de sus miembros voló, fue hacia el Hades,llorando su destino, abandonando su virilidad y su juventud.

Más patética todavía, por lo doloroso del contraste, es la evocación súbita, rápidamente borrada, de otro mundo, el mundo lejano, precario y conmovedor de la paz, de la familia, ese mundo donde cada hombre es para los que lo rodean lo que más cuenta.

En la casa ella ordenaba a sus sirvientas de hermosos cabellos que sequedasenpara poner cerca del fuego un gran tr ́ıpode, a fin de que hubierapara Héctor un baño caliente al retornar del combate.¡Ingenua!. No sabía que muy lejos de los baños calientesel brazo de Aquiles lo había sometido, a causa de Atenas la de los ojosverdes.

lunes, 8 de junio de 2020

Juan Rulfo. Las sombras y los murmullos del mundo rural mexicano. Un ensayo de Miguel Díez

ACCEDER AL ENSAYO

sábado, 16 de febrero de 2019

Nuestra necesidad de consuelo es insaciable. Stig Dagerman

Estoy desprovisto de fe y no puedo, pues, ser dichoso, ya que un hombre dichoso nunca llegará a temer que su vida sea un errar sin sentido hacia una muerte cierta. No me ha sido dado en herencia ni un dios ni un punto firme en la tierra desde el cual poder llamar la atención de dios; ni he heredado tampoco el furor disimulado del escéptico, ni las astucias del racionalista, ni el ardiente candor del ateo. Por eso no me atrevo a tirar la piedra ni a quien cree en cosas que yo dudo, ni a quien idolatra la duda como si ésta no estuviera rodeada de tinieblas. Esta piedra me alcanzaría a mí mismo ya que de una cosa estoy convencido: la necesidad de consuelo que tiene el ser humano es insaciable.

Estoy desprovisto de fe y no puedo, pues, ser dichoso, ya que un hombre dichoso nunca llegará a temer que su vida sea un errar sin sentido hacia una muerte cierta. No me ha sido dado en herencia ni un dios ni un punto firme en la tierra desde el cual poder llamar la atención de dios; ni he heredado tampoco el furor disimulado del escéptico, ni las astucias del racionalista, ni el ardiente candor del ateo. Por eso no me atrevo a tirar la piedra ni a quien cree en cosas que yo dudo, ni a quien idolatra la duda como si ésta no estuviera rodeada de tinieblas. Esta piedra me alcanzaría a mí mismo ya que de una cosa estoy convencido: la necesidad de consuelo que tiene el ser humano es insaciable.martes, 1 de enero de 2019

La expulsión de lo distinto. Un libro del filósofo Byung-Chul Han.

- El terror a lo igual

- El violento poder de lo global y el terrorismo

- El terror de la autenticidad

- Miedo

- Umbrales

- Alienación

- Cuerpos que se nos contraponen

- Mirada

- Voz

- El lenguaje de lo distinto

- El pensamiento del otro

- Escuchar

domingo, 2 de julio de 2017

Los escritores y el Leviatán. Un artículo de George Orwell.

miércoles, 14 de junio de 2017

Libertad condicional. Un ensayo de Mª Teresa Andruetto sobre la poesía.

lunes, 3 de abril de 2017

La filosofía y la literatura como vías de conocimiento: "La sociedad del desprecio" de Axel Honneth y "El hombre invisible" de Ralph Ellison.

"¿De dónde proviene esta pasión por la uniformidad? ¡La clave está en la diversidad! Si se respetara la diversidad! Si se respetara la diversidad entre los hombres, no habría tiranías. Si persisten en esta manía de la uniformidad, terminarán obligándome -a mí, hombre invisible- a convertirme en blanco, y el blanco no es un color, sino la carencia de todo color. ¿Debo procurar carecer de color? Hablando seriamente y sin esnobismos: imaginad cuánto perdería el mundo si se llegara a esa uniformidad. Estados Unidos está formado de muy distintas piezas. Creo que lo mejor sería reconocer la legitimidad de todas ellas y no imponerles la obligación de alterar su modo de ser. “Ni vencedores ni vencidos”, esta es la gran verdad de nuestro país y de cualquier otro país. La vida debe ser vivida, no ahogada por mil limitaciones reguladoras. Y la dignidad humana se alcanza al seguir en juego, después de una derrota. NUESTRO DESTINO ES LA UNIDAD EN LA VARIEDAD. No se trata de una profecía, sino de una descripción. Una de las mayores paradojas de nuestro mundo se advierte en el espectáculo de los blancos empeñados en huir de cuanto sea negro y ennegreciéndose cada día; y en el de los negros esforzándose en convertirse en blancos, par lograr, tan solo, ser descoloridos grises. Ninguno de nosotros parece saber quién es, ni a dónde se dirige.” (página 631)

lunes, 31 de octubre de 2016

Entrevista a JOSEP MARÍA ESQUIROL. FILÓSOFO. “A pesar de los avances, la ciencia no va a resolver el sentido de la vida”. El filósofo propone en 'La resistencia íntima' la vuelta a casa y elogia la cotidianidad.

P. Así que aún habrá que esperar mucho, pues usted aún es joven…

domingo, 9 de octubre de 2016

"La muerte del autor". Por Roland Barthes. Traducción: C. Fernández Medrano.

-

El cuento transcurre en un espacio acotado, un hotel al que suelen concurrir viajantes de comercio. Un lugar de tránsito. Todo hace pensa...

-

Llegaban por bandadas las torcazas a la hacienda y el ruido de sus alas azotaba el techo de calamina. En cambio las calandrias llegaban s...

-

La vi cuando estaba a punto de cruzar la avenida. Estaba entre un montón de basura, abandonada sobre las raíces de un árbol. Los estudiantes...

-

Saltó la barda de su casa. Detrás del solar de doña Luz estaba la calle; la otra calle, con sus piedras untadas de sol, que se hacían musica...

-

Entre los personajes más célebres de la literatura oral, del folklore popular, está el hombre lobo o lobizón, que tiene también versiones fe...