-"No es posible crecer en la intolerancia. El educador coherentemente progresista sabe que estar demasiado seguro de sus certezas puede conducirlo a considerar que fuera de ellas no hay salvación. El intolerante es autoritario y mesiánico. Por eso mismo en nada ayuda al desarrollo de la democracia." (Paulo Freire). - "Las razones no se transmiten, se engendran, por cooperación, en el diálogo." (Antonio Machado). - “La ética no se dice, la ética se muestra”. (Wittgenstein)

Páginas

lunes, 31 de agosto de 2020

"EL BANNQUETE". Un cuento del escritor peruano Julio Ramón Ribeyro

sábado, 29 de agosto de 2020

Vendrán las lluvias suaves, un cuento de Raid Bradbury

Con la cara hacia arriba, un cuento de Stephen Crane.

Canción de amor, un poema de Rainer María Rilke

que no roce la tuya?

¿Cómo debo elevarla

hasta las otras cosas, sobre ti?

Quisiera cobijarla bajo cualquier objeto perdido,

en un rincón extraño y mudo

donde tu estremecimiento no pudiese esparcirse.

Pero todo aquello que tocamos, tú y yo,

nos une, como un golpe de arco,

que una sola voz arranca de dos cuerdas.

¿En qué instrumento nos tensaron?

¿Y qué mano nos pulsa formando ese sonido?

¡Oh, dulce canto!

miércoles, 26 de agosto de 2020

Tres poemas de Ernesto Cardenal

Como latas de cerveza vacías

Como latas de cerveza vacías y colillasde cigarrillos apagados, han sido mis días.

Como figuras que pasan por una pantalla de televión

y desaparecen, así ha pasado mi vida.

Como automóviles que pasaban rápidos por las carreteras

con risas de muchachas y músicas de radios…

Y la belleza pasó rápida, como el modelo de los autos

y las canciones de los radios que pasaron de moda.

Y no ha quedado nada de aquellos días, nada,

más que latas vacías y colillas apagadas,

risas en fotos marchitas, boletos rotos,

y el aserrín con que al amanecer barrieron los bares.

Me contaron

y escribí este artículo contra el Gobierno

por el que estoy preso.

Al perderte

y tú porque yo era el que te amaba más.

Pero de nosotros dos tú pierdes más que yo:

porque yo podré amar a otras como te amaba a ti

pero a ti no te amarán como te amaba yo.

«Al fin, algo de noche», un poema de Ángel González

en las jarcias del miedo

y avanza con su negra arboladura

de lejos impulsada por la aurora.

Rompe el mar— o su ausencia— en el recuerdo.

el altísimo mástil cabecea:

tiempo a la deriva,

obra muerta de sueños que la luz desvanece.

Su capitán, el viento.

Insomne pasajero de las sombras,

yo me dejo llevar por sus designios

cantando alegre en la popa.

domingo, 23 de agosto de 2020

"Sombras, censuras y tabús en los libros infantiles", un libro del escritor, investigador literario y editor venezolano Fanuel Hanán Díaz. Lo ha publicado en España este año Ediciones de la Universidad Castilla-La Mancha.

ÍNDICE

1. La censura en el discurso para la infancia

2. ¿Existen temas tabús en la literatura infantil?

3. La sombra en el discurso para la infancia

4. Lo políticamente correcto

5. Realidad y realismo social y crítico

6. Lecturas retadoras

7. El lenguaje simbólico para retratar la realidad

8. Mediación y temas difíciles

9. Libros perturbadores: una categoría a la sombra

10. ¿Nuevos temas difíciles para la LIJ?

11. Bibliografía

jueves, 20 de agosto de 2020

La salud de los enfermos, un cuento de Julio Cortázar.

martes, 18 de agosto de 2020

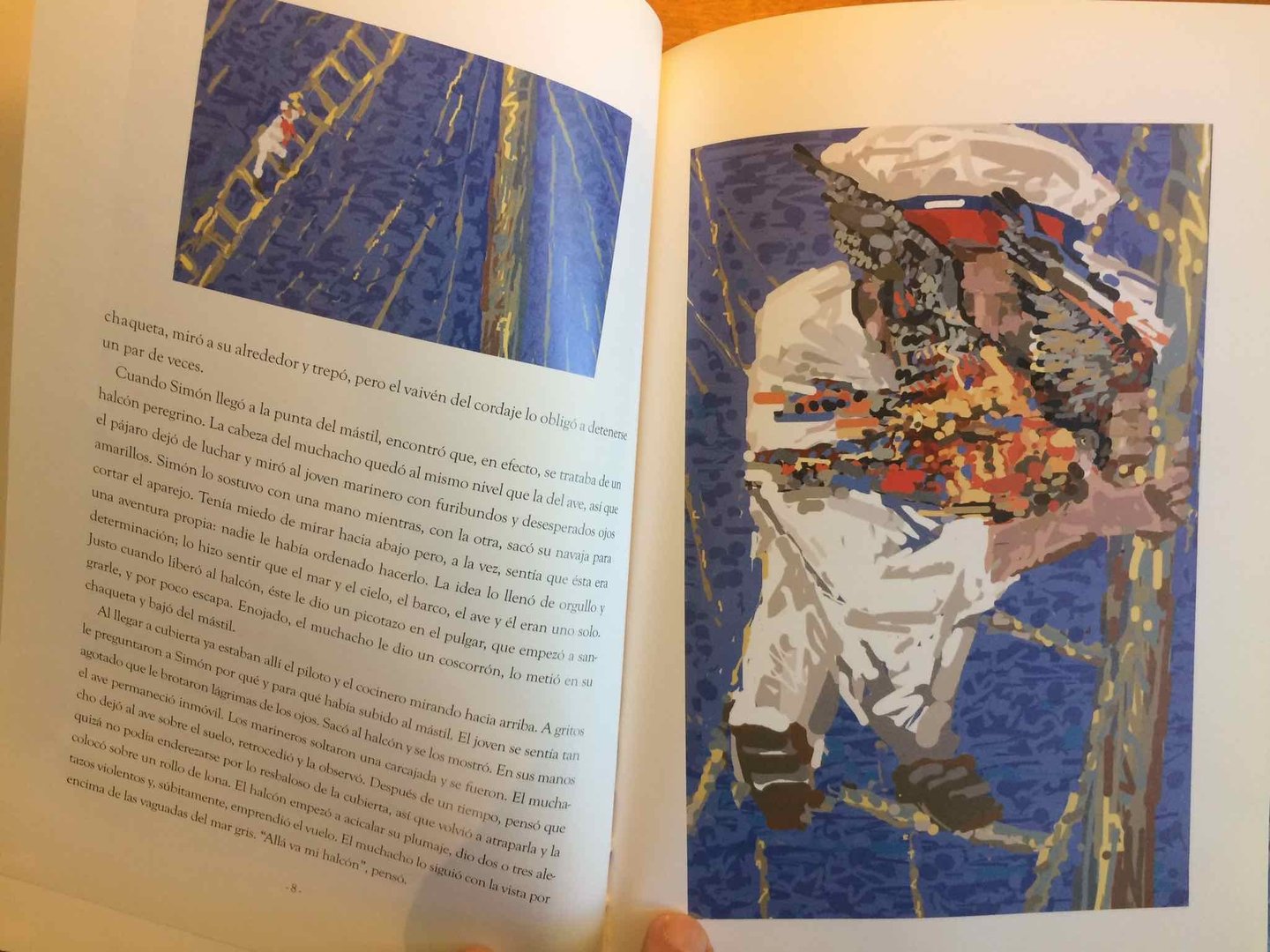

El cuento del joven marinero, un cuento de Isak Dinesen (Baronesa Karen Christenze von Blixen-Finecke] Dinamarca: 1885-1962)

Cuando regresó el Charlotte, Simón se enroló en otro barco; y dos años más tarde era un avispado marinero de la goleta Hebe, fondeada en Bodo, en la costa norte de Noruega, donde había entrado a cargar arenque. CONTINUAR LEYENDO

Espejismo, un artículo de Irene Vallejo publicado en El País el 16/08/2020.

El día del descubrimiento, tu hijo jugaba frente al espejo. Súbitamente, entre muecas y piruetas, se detuvo en un instante mudo, con la mirada absorta. Abrió los ojos y entendió, de pronto, que el niño de rizos disparatados al otro lado del cristal no era otro que él mismo. Estalló en carcajadas mientras exploraba su reflejo, y su mente atravesó una misteriosa frontera: había aprendido en qué consiste tener un cuerpo. Acababa de estrenar su imagen y había que bailar para celebrarlo. No era la danza de la lluvia, sino del yo.

lunes, 17 de agosto de 2020

La mujer más hermosa de la ciudad, un cuento de Charles Bukowski

viernes, 14 de agosto de 2020

La fábula de los ciegos, un cuento de Hermann Hesse

jueves, 13 de agosto de 2020

EVELINE, un cuento de James Joyce

martes, 11 de agosto de 2020

LA EDUCACIÓN COMO LECTURA, un artículo de Juan Mata

Cualquier reflexión en torno a la educación y la lectura debería partir del hecho de que la lectura ha dejado de presentarse con la «L» mayúscula que la ha caracterizado prácticamente hasta la segunda mitad del siglo XX y se ofrece ahora con una modesta «l» minúscula que, no obstante, la ha hecho más accesible y plural. Más contradictoria también. Esa «minuscularidad» de la lectura tiene el inconveniente, o quizá la ventaja, de presentarla como una práctica cultural cada vez más compleja y más vulnerable. Por otra parte, la educación, tal como se ha venido entendiendo hasta nuestros días, se consideraba la puerta que permitía el acceso al caudal de los libros y, por tanto, de la gran cultura, cuyo fruto cierto era la emancipación individual y social. Educación y lectura constituían un emparejamiento indudable, prometedor. Ya no ocurre exactamente igual. Esa consideración humanista de la educación y la lectura ha perdido influencia. No constituye ya la principal referencia de los discursos pedagógicos o literarios, aunque sigue inspirando la actividad de miles de personas en todo el mundo. La cuestión ahora es dilucidar si la educación puede seguir haciendo algo por la lectura. Y en qué términos. Tratar de aclarar algunos de esos extremos, aquellos en los que están en juego el porvenir de una relación tenida hasta ahora como incuestionable, es el propósito de este artículo. ACCEDER AL ARTÍCULO

lunes, 10 de agosto de 2020

LA CUESTA DE LAS COMADRES, un cuento de Juan Rulfo.

sábado, 8 de agosto de 2020

El retrato oval, un cuento de Edgar Allan Poe.

A Leonor, un poema de Amado Nervo.

jamás, como un adiós, como un «¡quién sabe!»

Pero hay algo más negro aún: ¡tus ojos!

Tus ojos son dos magos pensativos,

dos esfinges que duermen en la sombra,

dos enigmas muy bellos… Pero hay algo,

pero hay algo más bello aún: tu boca.

Tu boca, ¡oh sí!; tu boca, hecha divinamente

para el amor, para la cálida

comunión del amor, tu boca joven;

pero hay algo mejor aún: ¡tu alma!

Tu alma recogida, silenciosa,

de piedades tan hondas como el piélago,

de ternuras tan hondas…

Pero hay algo,

pero hay algo más hondo aún: ¡tu ensueño!

Literatura infantil en contextos críticos de desplazamiento: El Programa “Leer con migrantes” por Evelyn Arizpe.

viernes, 7 de agosto de 2020

Algunas peculiaridades de los ojos, un cuento de Philip Dick

… sus ojos pasearon lentamente por la habitación.

… sus ojos se movieron de una persona a otra.

Lacónico, pero definitivo. Los ojos se habían separado del cuerpo y tenían autonomía propia. Mi corazón latió con violencia y me quedé sin aliento. Había descubierto por casualidad la mención a una raza desconocida. Extraterrestre, desde luego. No obstante, todo resultaba perfectamente natural a los personajes del libro, lo cual sugería que pertenecían a la misma especie.¿Y el autor? Una sospecha empezó a formarse en mi mente. El autor se lo tomaba con demasiada tranquilidad. Era evidente que lo consideraba de lo más normal. En ningún momento intentaba ocultar lo que sabía. El relato proseguía:

… a continuación, sus ojos acariciaron a Julia.

Julia, por ser una dama, tuvo el mínimo decoro de experimentar indignación. La descripción revelaba que enrojecía y arqueaba las cejas en señal de irritación. Suspiré aliviado. No todos eran extraterrestres. La narración continuaba:… sus ojos, con toda parsimonia, examinaron cada centímetro de la joven. CONTINUAR LEYENDO

EL NIÑO-ESTRELLA, un cuento de Oscar Wilde.

sábado, 1 de agosto de 2020

Las cuatro estaciones de Vivaldi cantadas. Tertulia musical

Un paseo con van Gogh - Arte y música para disfrutar (Tertulia de arte y musical)

-

El cuento transcurre en un espacio acotado, un hotel al que suelen concurrir viajantes de comercio. Un lugar de tránsito. Todo hace pensa...

-

Llegaban por bandadas las torcazas a la hacienda y el ruido de sus alas azotaba el techo de calamina. En cambio las calandrias llegaban s...

-

Saltó la barda de su casa. Detrás del solar de doña Luz estaba la calle; la otra calle, con sus piedras untadas de sol, que se hacían musica...

-

MIS HIJOS ME TRAEN FLORES DE PLÁSTICO Os enseñé muy pocas cosas. (Se hacen proyectos..., se imagina..., se sueña... La realidad es difer...

-

DESCARGAR ÁLBUM ILUSTRADO DESCARGAR VERSIÓN CON LENGUA DE SEÑAS DE ARGENTINA